Desde Siria hasta Líbano y Gaza, la coerción central del nuevo régimen se ha incubado en Oriente Medio.

Asli U. Bali y Aziz Rana (BOSTON REVIEW), 29 de Enero de 2026

Afinales de 2024, el mundo observaba con una mezcla de esperanza e incredulidad cómo las fuerzas de la oposición en Siria finalmente derrocaban a Bashar al-Assad, poniendo fin a más de cincuenta años de gobierno de la familia Assad. Las imágenes de combatientes rebeldes abriendo de par en par las puertas de la infame prisión de Sednaya, donde miles de personas habían sido detenidas, torturadas y asesinadas bajo el antiguo gobierno, simbolizaban una ruptura con un pasado marcado por la represión y las masacres. El líder de la oposición, Ahmed al-Sharaa, declaró el comienzo de «un nuevo capítulo en la historia de la región», y en los meses siguientes, pareció que esa vieja esperanza finalmente podría hacerse realidad. Varios países, incluido Estados Unidos, flexibilizaron las sanciones para apoyar la frágil transición democrática de Siria. Y para noviembre de 2025, al-Sharaa se encontraba en el Despacho Oval, donde incluso el presidente Donald Trump expresó algo parecido a un optimismo cauteloso. «Queremos ver a Siria convertirse en un país muy exitoso», dijo. «Todos hemos tenido un pasado difícil».

En teoría, la caída de Assad creó un momento para la reconstrucción y la renovación de la soberanía. En realidad, la transición de Siria quedaría rápidamente bajo la supervisión estadounidense. La administración Trump dedicó la segunda mitad de 2025 a forjar nuevos acuerdos para la gestión de Siria en colaboración con Israel, elaborando un pacto de seguridad que estipulaba la retirada de las fuerzas sirias de su región fronteriza con Israel y la apertura de un corredor aéreo para que Israel atacara a Irán. Las negociaciones continúan para ultimar los detalles, pero los elementos centrales subrayan la doble cara de la oportunidad que presenta la caída de Assad: mientras que el nuevo liderazgo sirio busca poner fin al aislamiento regional, los acuerdos propuestos corren el riesgo de convertir a Damasco en un estado cliente.

Trump ve a Estados Unidos en primer lugar en un mundo dividido entre comunidades etnonacionales “civilizacionalmente” distintas.

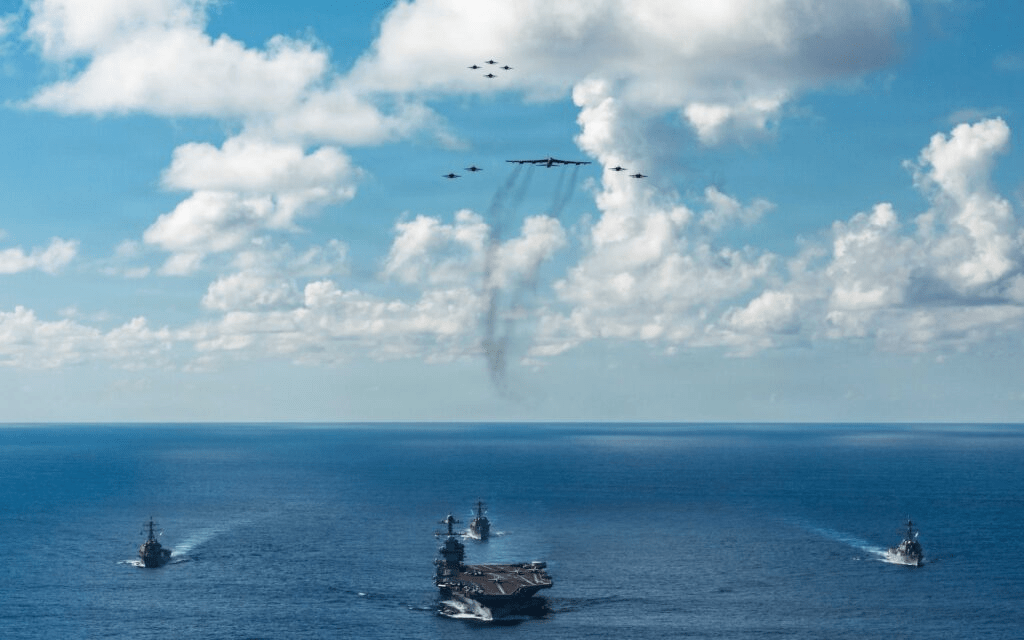

Si 2025 se inició con la esperanza —aunque rápidamente frustrada— de que Estados Unidos fomentara la soberanía local, los primeros días de 2026 presenciaron su opuesto absoluto: la repentina y forzosa destitución de un jefe de Estado en funciones. Tras un secuestro que aparentemente implicó el asesinato de más de cien personas en territorio venezolano, las autoridades estadounidenses declararon que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se encontraba bajo custodia estadounidense, hecho rápidamente confirmado por una foto de Maduro con los ojos vendados en un buque de la Armada estadounidense. Un Trump regodeado proclamó que Estados Unidos ahora «gobernaría Venezuela» y tomaría el control del petróleo del país.

Fue una acción impactante, pero no necesariamente sorprendente. Un mes antes, la administración Trump había insinuado sus planes futuros en su Estrategia de Seguridad Nacional, una declaración de treinta y tres páginas, similar a un manifiesto, sobre sus prioridades en política exterior. El documento describe con franqueza el mundo en términos de «equilibrios de poder globales y regionales», destacando la necesidad de que Estados Unidos redefina su relación económica con China, al tiempo que enmarca el desafío en Europa como el de gestionar las relaciones del continente con Rusia. Abandona en gran medida el lenguaje de la posguerra fría del multilateralismo y el internacionalismo liberal, reemplazándolo por una visión contundente y transaccional del interés nacional y el dominio hemisférico. Y presenta al hemisferio occidental como una región a ser dominada bajo el » Corolario Trump » de la Doctrina Monroe, o como él la llama, la Doctrina Donroe.

A diferencia de los marcos estadounidenses anteriores, la aceptación por parte de Trump de la soberanía condicional sugiere un enfoque en el que Estados Unidos se sitúa por delante en un mundo multipolar de hegemones autoritarios y opera con independencia de la arraigada autocomprensión estadounidense respecto a la democracia o el Estado de derecho. Este enfoque considera al mundo dividido entre comunidades etnonacionales con una clara diferenciación «civilizacional». Y la simple expresión de su aceptación de acuerdos de quid pro quo y del poder duro hace que resulte anticuado el discurso, tan conocido desde hace tiempo, sobre el derecho internacional. La acción estadounidense ahora depende de la amenaza directa, en lugar de la clásica combinación de poder duro y blando, donde la fuerza se complementaba con narrativas legitimadoras y la construcción de consenso. Bajo la doctrina Trump, «Estados Unidos Primero» sugiere dos reivindicaciones: una identidad etnoracial nacional que afirma una muralla contra los inmigrantes, y un dominio global continuo donde el más fuerte preside un orden sin ley.

Hoy, Trump y su entorno hablan abiertamente de anexar Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá, se jactan de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico, amenazan con confiscar tierras raras en la República Democrática del Congo y petróleo en Venezuela, secuestran a jefes de estado extranjeros y sugieren acciones similares —junto con un posible cambio de régimen— en América y el mundo, desde Irán hasta Cuba, Nicaragua, Colombia e incluso México. Mientras tanto, reflexionan sobre los beneficios de la limpieza étnica palestina, imponen sanciones a juristas —extranjeros e internacionales— que exigen responsabilidades por crímenes de guerra o graves abusos contra los derechos humanos, utilizan amenazas arancelarias para extraer recursos globales y tratan a los sudafricanos blancos como los únicos refugiados dignos del mundo. ¿Qué nos ha traído hasta aquí?

Según el punto de vista, la doctrina Trump parece sorprendentemente nueva o inquietantemente familiar. Los comentaristas de Washington se apresuraron a calificar la Estrategia de Seguridad Nacional como un » cambio radical » respecto a la era liderada por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Otros la vieron reflejada en la diplomacia de las cañoneras del siglo XIX, que ejercía la coerción naval estadounidense desde Japón hasta el Caribe. Y los críticos de la izquierda se apresuraron a subrayar sus vínculos con la larga trayectoria del imperialismo estadounidense, desde las rivalidades de la Guerra Fría en el Sur Global hasta los términos más recientes de la guerra contra el terrorismo. En muchos sentidos, la mejor interpretación es aquella que subraya tanto la continuidad como la ruptura.

Si hubo una ruptura con el pasado, comenzó mucho antes de enero de 2025. Por un lado, el orden internacional liberal posterior a 1945 siempre se ha caracterizado por la moderación legal y la deserción egoísta, la creación de organismos de derechos humanos y la aceptación de golpes de Estado, asesinatos y derrocamientos armados. En los últimos veinticinco años, esas deserciones han devorado la norma. En Afganistán e Irak, Estados Unidos volvió negociable la soberanía y transformó las premisas universales del orden de posguerra en algo mucho más limitado: un mundo reconfigurado sujeto a las prerrogativas, condiciones y tutela estadounidenses. Trump ha llevado esta lógica más allá de su límite, al atacar directamente incluso a las instituciones que sustentarían el derecho internacional para otros estados. Hoy, el país no solo se está desviando de las normas —expandiendo la zona de excepción para sí mismo—, sino que actúa para hacer que esas normas sean fundamentalmente inoperantes.

Las prácticas de Biden en Medio Oriente ya demostraron hasta qué punto se estaba desintegrando la pax americana.

El camino hacia la doctrina Trump es largo y tortuoso, pero para comprender sus influencias más directas basta con recordar a un par de presidentes, especialmente sus acciones en Oriente Medio. Barack Obama fue reconocido por su compromiso con el internacionalismo liberal y, en muchos sentidos, encarnó su último aliento. Aun así, su administración diseñó un sistema de asesinatos selectivos mediante ataques con drones en el mundo musulmán que pretendía legalizar las ejecuciones extrajudiciales a discreción exclusiva del presidente estadounidense. Los asesinatos de Trump en el mar tienen como claro precedente la anarquía de la era Obama .

Tras el primer mandato de Trump, la presidencia de Biden se presentó como una vuelta a la normalidad en lo que respecta al derecho internacional y la responsabilidad global. Sin embargo, en lugar de resucitar el viejo orden, Biden consolidó su fin, como lo demuestra su negativa a aplicar el derecho estadounidense o internacional a Gaza, incluso ante un aluvión de renuncias oficiales .

En 2021, asumió el cargo declarando que » Estados Unidos ha vuelto » y » está listo para liderar el mundo «, afirmando un enfoque » basado en valores » para la política exterior que evocaba los días del internacionalismo de posguerra. Al final resultó que, el cambio fue más de tono que de sustancia. En conferencias de prensa y declaraciones, a Biden le gustaba invocar una imagen nostálgica del multilateralismo estadounidense de la Guerra Fría (una que omitía convenientemente todas esas intervenciones y golpes de Estado). Sin embargo, la pieza central de «ganarse los corazones y las mentes» durante la Guerra Fría habían sido las enormes inversiones materiales para cortejar a posibles aliados, encarnadas a través de proyectos como el Plan Marshall. Y si bien Biden restableció parte de la financiación para organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), su administración se mostró escéptica ante la nueva ronda de inversión de la OMS y las reformas de financiación relacionadas , ambas respaldadas por una muestra representativa de Europa y el Sur Global.

Biden tampoco frenó el declive que la ayuda exterior estadounidense como porcentaje del PIB había durado décadas , y mucho menos insinuó una verdadera dedicación a la generosidad estadounidense, una actitud que quedó de manifiesto en los términos de su tan publicitada salida de Afganistán. Estados Unidos pudo haber inyectado miles de millones de dólares al país, pero a menudo a través de contratos de defensa que enriquecieron a empresas estadounidenses sin mejorar significativamente la vida de los afganos ni fortalecer la legitimidad de las instituciones respaldadas por Estados Unidos. Cuando Biden ordenó a las tropas abandonar el país, dejó tras de sí un historial de promesas incumplidas y aliados locales desprotegidos, todo lo cual redujo la grandilocuente retórica estadounidense a palabrería barata.

Al mismo tiempo, la administración Biden adoptó su propia postura agresiva y transgredió las normas. En esencia, mantuvo las políticas de línea dura de Trump hacia Cuba, socavando el comercio y los viajes y aislando aún más al país tras la distensión de la era Obama. Y a pesar de las afirmaciones en contrario, nunca reiteró su compromiso con el logro emblemático de la política exterior de aquellos años de Obama: el acuerdo nuclear con Irán de 2015, del cual Trump se había retirado unilateralmente . En cambio, Biden continuó imponiendo duras sanciones a Teherán.

Pero la continuación más visible de Biden del enfoque Trump 1.0 se produjo en el llamado «pivote hacia Asia». Cuando Biden asumió el cargo, buscó completar un proyecto que había eludido a sus dos predecesores: reorientar la gran estrategia estadounidense hacia la competencia tecnológica, militar y económica a largo plazo con China, al tiempo que liberaba a Estados Unidos de su supervisión de las guerras y la dependencia de los recursos en Oriente Medio. El ascenso de China, según la lógica, era el desafío estructural de este siglo. Estados Unidos seguía teniendo importantes intereses estratégicos en Oriente Medio: preservar la hegemonía militar de Israel, contener a Irán y mantener un acceso privilegiado a los recursos energéticos del Golfo. Pero la presencia directa en la región tenía rendimientos decrecientes, dados los costos de oportunidad. La estrategia de política exterior de la administración Biden —retirada de Afganistán, degradación de la región y redirigir la atención al Indopacífico— tenía como objetivo consolidar el poder estadounidense para una nueva era de rivalidad sistémica.

Desde el principio, Biden siguió conscientemente el ejemplo de Obama y Trump en su enfoque de confrontación con China. Su administración reactivó el Quad con Japón, Australia e India; lanzó la alianza de seguridad AUKUS para integrar a Gran Bretaña y Australia en la arquitectura de seguridad del Pacífico; y aprobó paquetes de políticas industriales —en particular, las Leyes CHIPS y de Reducción de la Inflación— diseñados para promover la innovación estadounidense más allá de Pekín, a la vez que impedía cada vez más a China acceder a tecnologías cruciales. El objetivo era contener a China sin una confrontación abierta (aunque el compromiso de Biden con Taiwán y su enfoque militar prioritario en el Mar de China Meridional no lograron calmar la situación).

Todo esto pronto daría paso a una sobreextensión global. El primer obstáculo fue la invasión rusa de Ucrania en 2022, que llevó a Washington a remilitarizar la OTAN y a mantener un flujo masivo de armas e inteligencia hacia Europa. Aun así, a mediados de 2023, la Casa Blanca creía haber estabilizado el frente transatlántico y finalmente podría ejecutar el desplazamiento hacia el este. Su iniciativa estrella —el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), presentado en la cumbre del G20 en Nueva Delhi— se concibió como el complemento infraestructural del eje: una alternativa liderada por Estados Unidos a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

En lugar de reducir su presencia en Medio Oriente, el compromiso “férreo” de Washington con Israel se convirtió en la característica definitoria de su política exterior y su postura global.

El IMEC, cuyo objetivo era conectar el sur de Asia, el Golfo y Europa a través de los puertos israelíes, constituyó el ala económica del proyecto de realineamiento que Biden heredó de Trump: de tener éxito, cumpliría la visión de los Acuerdos de Abraham de normalizar las relaciones entre Israel y las naciones árabes cortejando a Arabia Saudita. Pero fue precisamente el sueño de los Acuerdos de un nuevo orden centrado en Israel para Oriente Medio lo que presagió el desmoronamiento de la estrategia de Biden. El 7 de octubre y la invasión de Gaza llevaron a la administración a una crisis devastadora que trastocó todas las premisas del giro. Mientras los funcionarios de la administración Biden aseguraban regularmente al público mundial que estaban trabajando «incansablemente» para lograr un alto el fuego, Estados Unidos, otrora el autoproclamado mediador indispensable, financiaba y facilitaba la campaña militar israelí entre bastidores. En lugar de reducir su presencia en Oriente Medio, el compromiso » férreo » de Washington con Israel se convirtió en el rasgo distintivo de su política exterior y su postura global.

El momento de la guerra fue catastrófico para el gran plan de Biden. El 6 de octubre, un día antes del ataque de Hamás, funcionarios estadounidenses se reunían con diplomáticos saudíes para concretar lo que creían que podría ser un acuerdo histórico : la normalización entre Israel y Riad. Toda la iniciativa se basaba en la ilusión de los Acuerdos de Abraham de que la cuestión palestina podía gestionarse y dejarse de lado, no resolverse. El ataque de Hamás destrozó la premisa de una región estable basada en la cooperación entre el Golfo e Israel: a raíz de ello, el acuerdo saudí-israelí se derrumbó, los Acuerdos de Abraham perdieron impulso y el IMEC —dependiente de un «Oriente Medio integrado»— se volvió políticamente insostenible. El «pivote hacia China» quedó en ruinas.

Si Gaza descarriló el pivote, también reveló, una vez más, cuánto había seguido el equipo de Biden el liderazgo de Trump en el Medio Oriente. Biden asumió el cargo prometiendo recalibrar las relaciones con Arabia Saudita después del asesinato del periodista estadounidense Jamal Khashoggi en su embajada turca, revivir el acuerdo nuclear con Irán y «poner los derechos humanos en el centro» de la política exterior de Estados Unidos. Para 2024, ninguno de estos objetivos estaba remotamente en la agenda. Biden nunca participó en negociaciones nucleares significativas; el príncipe saudí Mohammed bin Salman, quien supuestamente pidió el asesinato de Khashoggi, fue rehabilitado ; y Washington respaldó lo que organizaciones internacionales , grupos de derechos humanos, incluidos los de Israel, y expertos legales e históricos concluirían ampliamente que fue un genocidio que dejó decenas de miles de palestinos muertos.

En Oriente Medio, el único compromiso genuino de Biden parecía ser con Israel y, por extensión, con los Acuerdos de Abraham. Pero los mismos estados cuya colaboración en los Acuerdos de Abraham había pasado tres años cultivando ( EAU , Baréin y Marruecos) se enfrentaron a una reacción interna negativa por la guerra de Israel en Gaza; Arabia Saudí suspendió las conversaciones ; y Jordania y Egipto, antiguos clientes de Estados Unidos, condenaron públicamente las acciones israelíes. China, en cambio, aprovechó la ocasión para presentarse como mediadora, recibiendo a delegaciones árabes y amplificando los llamamientos a un alto el fuego en Gaza. El éxito anterior de Pekín en la intermediación del acercamiento entre Arabia Saudí e Irán demostró su creciente alcance diplomático. Ahora, estaba liderando su propio «pivote hacia Asia».

Para cuando Biden abandonó la campaña electoral en julio de 2024, era evidente que todos los aspectos de su elaborado plan habían fracasado. La campaña de Israel en Gaza aceleró la reducción de las reservas de municiones estadounidenses, ya agotadas por Ucrania, lo que obligó al Pentágono a ampliar las líneas de producción destinadas a la disuasión en el Pacífico. En el ámbito nacional, una base demócrata cada vez más hostil a Israel erosionó el consenso político necesario para una competencia sostenida con Pekín. Y en el exterior, Gaza desmoronó la claridad moral que Biden buscaba al enmarcar una contienda global entre la democracia estadounidense y la autocracia china. En todo caso, las imágenes de Rafah y Khan Yunis parecieron invertir precisamente este cálculo legal y moral para el público global.

En su segundo mandato, Trump abandonó la concepción del poder estadounidense de la era Biden, aún al servicio del internacionalismo liberal. Pero las prácticas reales de Biden en Oriente Medio —poder duro, con escasos esfuerzos por generar consenso, legitimidad local o restricciones multilaterales— ya demostraban hasta qué punto se estaba desintegrando la pax americana. Trump 2.0 ha intensificado estas dinámicas, al tiempo que elimina las narrativas superficiales de promoción de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. En su reciente discurso en Davos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, planteó precisamente esto: el orden basado en normas se ha convertido en poco más que una ficción, y cualquier orden multilateral estable en el futuro no puede sobrevivir basándose en la primacía de una sola superpotencia, incluido Estados Unidos.

Incluso antes del segundo mandato de Trump, la estrategia de Washington hacia Siria y el Líbano ya ejemplificaba lo que podría describirse como una primacía desprovista de legitimidad. A finales de 2024, cuando el conflicto sirio se inclinó a favor de las fuerzas internas opuestas al régimen de Asad, Biden respondió no apoyando la reconstrucción, sino alentando los ataques israelíes contra los activos sirios posteriores a Asad y manteniendo las sanciones que paralizaron la recuperación económica del nuevo gobierno. La Ley César de 2019 y las restricciones relacionadas bloquearon el acceso a los sistemas bancarios y la inversión extranjera, haciendo casi imposible que las instituciones sirias reconstruyeran incluso la infraestructura civil. Presentada como una herramienta para promover la «rendición de cuentas», dejó a los hospitales sin combustible, a los municipios sin presupuesto y a los refugiados sin perspectivas de retorno.

El gobierno interino sirio, formado a principios de la administración Trump, buscó diálogos con Israel para poner fin a los ataques, pero se encontró con una renovada coerción. Los continuos ataques israelíes con drones y misiles contra el sur del Líbano, con el pretexto de contrarrestar a Hezbolá, se extendieron hacia el este, al sur de Siria. La conducta de Israel se ha descrito como una » guerra silenciosa » en las provincias fronterizas: asesinatos selectivos, ataques de precisión contra infraestructuras e incursiones en la zona desmilitarizada de 1974. Al impedir que Siria y el Líbano restablezcan la gobernanza básica en sus regiones meridionales, Israel garantiza un vacío de seguridad permanente a lo largo de sus fronteras, un amortiguador no de paz, sino de inestabilidad. A pesar de derogar la Ley César, Trump reforzó esta lógica con sus propias políticas de contención coercitiva.

Asimismo, los bombardeos israelíes casi diarios en el sur del Líbano desde 2024 —autorizados indirectamente por Washington a pesar de un supuesto alto el fuego de más de un año— han devastado la infraestructura de la zona. Informes de la región relatan cómo aldeas enteras fueron arrasadas bajo el lema de «operaciones de seguridad», haciéndose eco de las campañas en Gaza. La respuesta estadounidense ha sido culpar a Hezbolá de la disfunción del Estado, a pesar de que se ha desmovilizado eficazmente tras la decapitación de sus líderes por parte de Israel. En efecto, Washington ha abandonado las instituciones civiles libanesas al tiempo que respalda la acelerada militarización transfronteriza de Israel. En lugar de apoyar la reconstrucción o la mediación política, la política estadounidense trata al Líbano como una extensión del frente norte de Israel: un territorio que debe ser disciplinado en lugar de reconstruido.

Este enfoque socava no solo la soberanía del Líbano, sino también su frágil pluralismo. Al equiparar al Estado libanés con Hezbolá, los funcionarios estadounidenses confunden un sistema político confesional con un movimiento militante en gran medida derrotado, derrumbando distinciones críticas para el gobierno civil libanés. El resultado es una profecía autocumplida: un » estado fallido «, como lo llamó el enviado estadounidense Thomas Barrack, cuyo destino ha sido asegurado en parte mediante la presión externa. Para Washington, el colapso de la autoridad libanesa justifica dar a Israel licencia para continuas incursiones, una licencia que Israel luego emplea a voluntad, incluso más allá de estas regiones fronterizas. Tras los temores de que Estados Unidos pudiera intervenir en Irán durante la represión de las protestas populares masivas por parte de Teherán, ahora hay especulaciones en los medios israelíes de que Tel Aviv podría participar en tales ataques , coordinados con Estados Unidos. El ciclo de coerción se sostiene a sí mismo.

Combinadas, estas políticas perpetúan una zona de inestabilidad controlada a lo largo y más allá de las fronteras norte y este de Israel. En Siria, la transición de posguerra se convierte en un proceso de contención gestionado externamente, con la «soberanía» limitada por los intereses de otros. Peor aún, el experimento local con la autodeterminación en la región kurda de Siria ahora se está extinguiendo . Como parte de su nuevo marco de seguridad, la administración Trump está participando en ataques discrecionales en suelo sirio, supuestamente contra ISIS, pero ha retirado el apoyo a la única fuerza sobre el terreno que había contenido al Estado Islámico. En el proceso, Estados Unidos ha autorizado a Damasco y Ankara a desmantelar el autogobierno kurdo en Rojava.

Si la política exterior de Trump representa una ruptura con la de Biden, la diferencia apenas ha sido percibida por sirios y libaneses. Ambas administraciones impulsaron un consenso bipartidista en política exterior que autorizó a Israel a emprender acciones militares constantes. Ambas administraciones se negaron a reconocer la autonomía de las comunidades en Líbano y Siria. Y ambas administraciones han tratado la recuperación de la región como una variable en su propio cálculo estratégico: estableciendo una arquitectura coercitiva que vincula los Acuerdos de Abraham con la supresión de la influencia iraní y el fortalecimiento de la supremacía militar regional israelí. Independientemente de quién gobierne en Washington D. C., las preferencias estadounidenses e israelíes prevalecen sistemáticamente sobre la soberanía de las poblaciones locales en Oriente Medio.

El plan de alto el fuego de veinte puntos de Trump para Gaza sigue este enfoque en su forma más pura: demandas maximalistas impuestas mediante amenazas e incentivos , pasando por alto tanto la agencia local como la verdadera aceptación global. Ningún representante palestino de ningún tipo, ya sea de Hamás o de cualquier otro grupo del espectro político, fue consultado para definir el «acuerdo». El contenido de la propuesta era más o menos lo que Biden había propuesto previamente a Israel: un acuerdo, esperaba, que resucitaría los Acuerdos de Abraham y al mismo tiempo calmaría el descontento interno por un genocidio en curso. Tel Aviv rechazó sumariamente las propuestas de Biden, pero bajo la administración Trump, su postura ha cambiado. Ahora, la Administración Trump puede revivir esos Acuerdos y permitir la posible participación saudí en la arquitectura regional preferida de Estados Unidos.

El plan de Gaza redobla la apuesta por las presunciones estadounidenses de que la fuerza puede sustituir a la legitimidad y de que los débiles sufrirán lo que deban sufrir.

Trump le dio a Hamás lo que él llamó » tres o cuatro días » para cumplir con su plan, después de lo cual prometió dar a Israel su «pleno respaldo para terminar el trabajo». El mensaje no fue sutil : aceptar los términos ideados por Estados Unidos o enfrentar la aniquilación. Esta es la diplomacia como una continuación de la guerra por otros medios. El plan de veinte puntos impone una administración tecnocrática —de ninguna manera elegida por los palestinos— bajo supervisión internacional, con aliados de Trump supuestamente responsables de la supervisión. Los términos del plan en la práctica significan que Estados Unidos e Israel tienen la discreción exclusiva sobre si se permitirá a los civiles el acceso a los flujos de ayuda real para el socorro y la reconstrucción, a pesar de los claros derechos humanos a estos bienes. Y hace que esa discreción dependa de si Hamás capitula desarmándose y disolviéndose. En efecto, a los palestinos se les presenta una forma de alto el fuego en la que la experiencia de no estar en riesgo inminente de muerte por bombardeo probablemente se reemplaza por una matanza a cámara lenta a través del hambre, la enfermedad y la exposición. En el peor de los casos, el alto el fuego se tergiversa para que signifique meramente una reducción (no un cese) de los continuos bombardeos israelíes .

Las exigencias de Trump pueden parecer superficialmente razonables a los responsables políticos occidentales, quienes desde hace tiempo consideran condicionales los derechos de los palestinos de Gaza a las condiciones humanitarias para su subsistencia. En un mundo donde los derechos humanos de los palestinos se han convertido en moneda de cambio, vincular el acceso a alimentos, agua y refugio a ultimátums no es nuevo. Pero, como tantas iniciativas de Trump, el plan para Gaza redobla la apuesta por las presunciones estadounidenses de que la fuerza puede sustituir a la legitimidad y que los débiles sufrirán lo que deban.

Por supuesto, la dependencia del plan de la coerción es también su principal debilidad: no exige el consentimiento genuino de aquellos cuyo cumplimiento exige. La «estabilización» de Gaza es algo que debe ser impuesto desde afuera por «una fuerza internacional de estabilización», a la que terceros Estados —como era de esperar— se han mostrado reacios a unirse. Al excluir a Hamás, minimizar el papel de la Autoridad Palestina y colocar a Gaza bajo «administración fiduciaria» extranjera, el plan bloquea efectiva e indefinidamente la autodeterminación palestina. Los palestinos son tratados no como una comunidad con reivindicaciones políticas legítimas, sino como un problema que debe ser gestionado y vigilado. No debería sorprender, entonces, que este plan —como tantos otros dictados que lo precedieron— inevitablemente fracase en generar una paz duradera ni estabilidad: una vez más, se niega a abordar las persistentes cuestiones de ocupación y autodeterminación que impulsan el conflicto.

A nivel internacional, la propuesta socava las mismas normas que confieren legitimidad al proceso de paz. Se impulsó sin consultar a los palestinos, pero también excluyendo a las Naciones Unidas. La ausencia de un proceso multilateral fue deliberada: Washington considera a las instituciones internacionales como obstáculos, no como fuentes de autoridad. Ante constantes críticas a nivel regional y global, la ONU finalmente se incorporó al acuerdo, pero la tardía aprobación del Consejo de Seguridad no puede legitimarlo. El plan para Gaza deja claro que las propias Naciones Unidas ya no sirven como foro para defender sus compromisos fundacionales. De hecho, la nueva » Junta de la Paz » de Trump se presenta como un sustituto de las Naciones Unidas, reformulando el plan para Gaza como un programa piloto para eludir a las instituciones multilaterales que, según él, limitan la influencia estadounidense. En términos más generales, la Junta institucionaliza su visión transaccional del mundo, construida en torno a foros de negociación ad hoc calibrados para el poder, la presión y la negociación.

El transaccionalismo familiar de la doctrina Trump se extiende a las propuestas económicas del plan, que prevén proyectos masivos de reconstrucción e inversión extranjera una vez que Gaza esté «estabilizada». Los beneficiarios son concebidos como aliados de Estados Unidos en la región, a quienes se les otorgan contratos masivos y un territorio cautivo en el que construir nuevos proyectos experimentales . Los planos filtrados sugieren que los palestinos de Gaza serán empujados a viviendas improvisadas en la mitad del territorio, mientras que la otra mitad, despoblada y destruida, será el sitio para una bonanza de estafas de reconstrucción estampadas en la imagen de la fantasía de la Riviera de Gaza de Trump y posiblemente nuevos asentamientos israelíes . Los comentarios del jefe de las FDI, Eyal Zamir, de que la «línea amarilla» que ahora divide Gaza constituirá una «nueva frontera» para Israel, deja en claro que la partición es simplemente otro vehículo para la anexión. Este no es un Plan Marshall para los palestinos, por decir lo menos, sino efectivamente una venta de liquidación de sus tierras y recursos.

En la concepción más amplia del orden global de Trump, las alianzas solo se valoran en la medida en que generen beneficios inmediatos y tangibles. En este sentido, la propuesta de Gaza refleja su enfoque hacia la OTAN, la política comercial y las negociaciones con Corea del Norte e Irán: negociaciones de alto riesgo realizadas mediante amenazas o extorsión. Lo que importa no es la infraestructura de paz y estabilidad, y mucho menos la legitimidad institucional, sino la imagen de un «acuerdo» alcanzado por la mayor potencia mundial, con la promesa de contratos lucrativos.

Quienes apoyan el método de Trump argumentan que produce resultados : rehenes devueltos, cohetes silenciados, enemigos amedrentados. Sin embargo, los acuerdos alcanzados bajo presión rara vez sobreviven al debilitamiento de la influencia coercitiva. Los «acuerdos de paz» que Trump ha promocionado para 2025, entre Tailandia y Camboya , y entre Ruanda y la República Democrática del Congo , ya han comenzado a desmoronarse a medida que la atención estadounidense se ha desviado hacia otras esferas. Es más, incluso la capacidad de Estados Unidos para lograr fines únicamente mediante la coerción tiene límites, como lo demuestra la flexibilización de Trump en sus exigencias de colonizar Groenlandia.

La mayor fuerza diplomática de China —desde la intermediación en el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán hasta el respaldo a resoluciones de alto el fuego en la ONU— y sus acuerdos con diversas contrapartes, desde Canadá hasta los Emiratos Árabes Unidos , sugieren que otros actores comprenden racionalmente que deben diversificar su propia cartera de alianzas. Asimismo, el creciente papel de las instituciones multilaterales bajo el auspicio de potencias alternativas —ya sea la Organización de Cooperación de Shanghái o la creciente dependencia de redes regionales como el Mercosur o la ASEAN— podría deberse menos a las ambiciones de otras potencias hegemónicas que a cómo el ataque estadounidense a su propio orden institucional posterior a la Segunda Guerra Mundial lo ha dejado profundamente comprometido.

Lo que importa no es la paz y la estabilidad, sino el “acuerdo” alcanzado por la potencia más fuerte del mundo, con la promesa de contratos lucrativos.

En este contexto, Trump ha tendido a presionar desde abajo, evitando confrontaciones directas con potencias casi equivalentes a las de Estados Unidos, como China y Rusia. Venezuela es un ejemplo: un adversario mucho más débil, sometido mediante la coerción. En vísperas del cambio de régimen en Caracas, el gobierno incrementó la presión mediante ejecuciones extrajudiciales , sanciones e incautaciones de petroleros e imposición de un bloqueo naval, proclamando así su búsqueda de control desde arriba para apoderarse de activos y establecer un nuevo estado cliente.

Esta estrategia refleja fielmente la estrategia tradicional de la administración para Oriente Medio. En ambos casos, la administración Trump defiende abiertamente la intervención coercitiva como una herramienta legítima del arte de gobernar, señala su intención de abrir las economías postransición a las empresas estadounidenses mediante lucrativos contratos de reconstrucción y extracción, y enmarca el poder militar como un medio para asegurar un acceso fiable a recursos estratégicos, en particular el petróleo, pero también minerales cruciales. La renuencia de la administración a desvincularse de Oriente Medio no se debe únicamente a compromisos de seguridad o políticas de alianzas, sino también a tratar la región como dentro de la órbita estadounidense e indispensable para el dominio global de los recursos. Lo que emerge es un modelo de influencia sin legitimidad: poder ejercido mediante la coerción, las sanciones y la gobernanza por delegación, en lugar del consentimiento, la ley o una aceptación institucional duradera. Es una cosmovisión organizada en torno a esferas regionales de influencia y control material, en la que los pequeños actores están sujetos a los caprichos de los poderosos.

Por supuesto, Estados Unidos ha aprovechado durante mucho tiempo su poder para dominar a los actores más débiles y ha perseguido los objetivos de la Guerra Fría mediante la violencia extrema. Pero esa violencia, no obstante, estaba al servicio de fines ideológicos que le exigían construir activamente nuevas instituciones multilaterales e invertir importantes recursos materiales para «ganar corazones y mentes». Ahora, sin embargo, documentos como la NSS, junto con la diplomacia de las cañoneras y las amenazas de anexión, parecen estar al servicio de poco más que la dominación por motivos de superioridad «civilizatoria» y expropiación de activos basada en la ley del más fuerte. Este hecho se ve aún más reforzado por la serie de prohibiciones de viaje de la administración , que encarnan su profundo desprecio por la idea de comunidad con un mundo abrumadoramente negro y moreno.

Según la doctrina Trump, el mundo se organiza mediante potencias hegemónicas regionales que dictan los términos de su esfera de influencia, manteniendo al mismo tiempo sus murallas. Esto refleja la tradicional confianza que Trump ha tenido con los dictadores, incluyendo su apertura a la influencia saudí y del Golfo (sin mencionar su dinero). De esta manera, la doctrina Trump depende del mantenimiento de alianzas instrumentales más estables en ciertos aspectos (sin grandes conflagraciones entre Estados Unidos y Rusia o China, salvo quizás en la periferia ), pero significativamente menos estables en muchos otros, especialmente para las comunidades locales sujetas a una represión extrema o a una violencia arbitraria y caprichosa.

Sin embargo, Gaza y Venezuela también demuestran —quizás involuntariamente— la inestabilidad intrínseca de un orden tan coercitivo. La doctrina Trump busca el control en un mundo que se resiste a la dominación. Al sustituir la coerción por el consentimiento, multiplica las mismas crisis que supuestamente pretende erradicar. No solo subraya el grado de erosión de la credibilidad global de Estados Unidos, sino que demuestra cómo la coerción pura, en un contexto de verdadera competencia multipolar, es inevitablemente más costosa y menos eficaz para alcanzar fines estratégicos.

En todas las variantes del poder estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, hay un enfoque que permanece genuinamente sin probar: la multipolaridad en términos inclusivos, en lugar de a través de la rivalidad imperial. Este enfoque se basaría en las preocupaciones de los públicos locales y sus propias aspiraciones de autodeterminación. Y vincularía lo interno con lo externo —desde Oriente Medio hasta las calles de Minneapolis— mediante la visión de un mundo organizado en torno a la autolimitación mutua, la toma de decisiones colectiva y un patrimonio global compartido. Esta autodeterminación significativa, tanto en el país como en el extranjero, siempre ha sido la única vía plausible hacia un futuro más justo y estable. Pero, por ahora, Palestina, Venezuela, Líbano y Siria son ejemplos claros de la continua exclusión de esa vía.

Aslı Ü. Bâli es profesor de Derecho Howard M. Holtzmann en la Facultad de Derecho de Yale.

Aziz Rana es profesor de Derecho y Gobierno en el Boston College. Su último libro es » El vínculo constitucional: cómo los estadounidenses llegaron a idolatrar un documento que les falla» .

Deja un comentario