Jeanne Morefield (BOSTON REVIEW), 14 de Diciembre de 2025

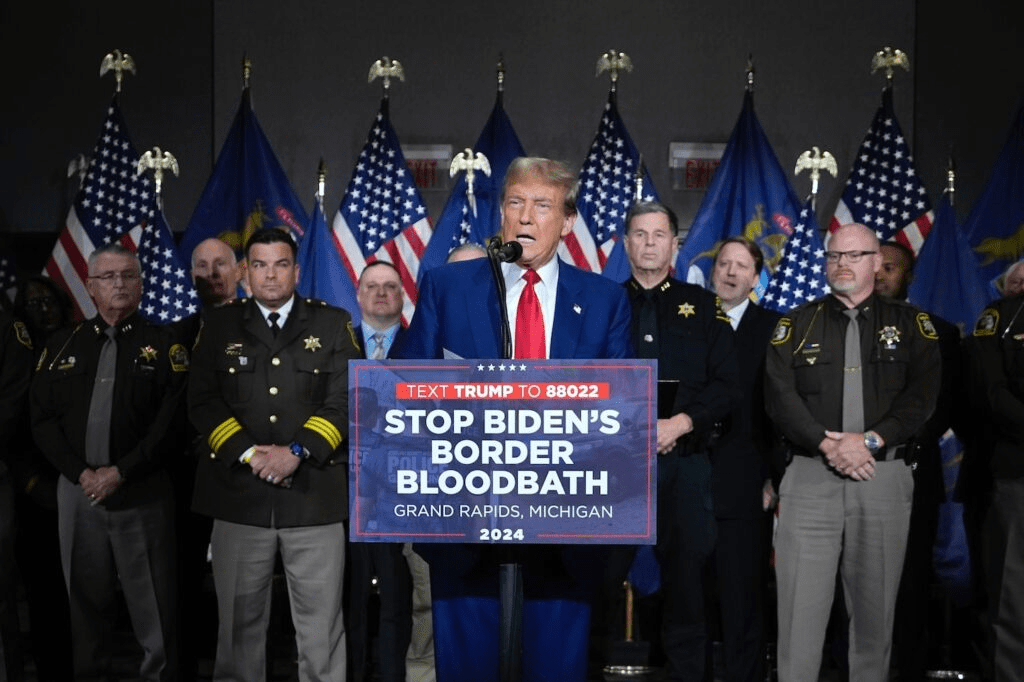

«Dejaron entrar… creo que la cifra real es de quince o dieciséis millones de personas a nuestro país», dijo Donald Trump ante una multitud en diciembre de 2023, antes de usar un lenguaje más amenazante de lo habitual. «Cuando hacen eso, tenemos mucho trabajo por delante. Están envenenando la sangre de nuestro país».El escenario para la particularmente sangrienta equiparación que hizo Trump de la frontera con la crisis del fentanilo estaba preparado hace mucho tiempo.

Cuando había probado por primera vez el lenguaje tres meses antes, la administración Biden y otros liberales se apresuraron a señalar las resonancias con Hitler. «Parecía como si un flujo perpetuo de veneno estuviera siendo enviado por algún poder misterioso a los vasos sanguíneos más profundos de lo que una vez fue el cuerpo de un héroe y estuviera paralizando el sentido común y el simple instinto de autoconservación cada vez más», escribió el aspirante a Führer sobre Alemania en 1925. Trump no lo quiso saber. «Nunca leí Mein Kampf «, farfulló en un mitin en Waterloo, Iowa, redoblando la apuesta por la metáfora. Los inmigrantes ilegales, insistió, «están destruyendo la sangre de nuestro país, están destruyendo el tejido de nuestro país». Poco después, JD Vance salió en defensa de Trump. “En primer lugar”, dijo Vance, “no dijo que los inmigrantes estuvieran envenenando la sangre de este país. Dijo que los inmigrantes ilegales estaban envenenando la sangre de este país, lo cual es objetiva y evidentemente cierto para cualquiera que consulte las estadísticas sobre sobredosis de fentanilo”.

La excusa de Vance es ingeniosa: la causa se encuentra con el efecto y la sangre está envenenada. En esta historia, los inmigrantes indocumentados están vinculados de forma «obvia y objetiva» a las sobredosis de fentanilo que tantos estadounidenses han sufrido, ya sea personalmente o a distancia. La historia es a la vez tautológica, incompatible con la evidencia (el 89 % de los traficantes de fentanilo detenidos son ciudadanos estadounidenses, y la mayoría del fentanilo cruza la frontera por puertos de entrada legales) y unidireccional. Comienza en laboratorios chinos y fluye por la frontera sur, transportada en los cuerpos de inmigrantes indocumentados mexicanos, invadiendo y destrozando los cuerpos de inocentes hijos e hijas estadounidenses.

Esta historia de invasión, que Trump codificó mediante una orden ejecutiva el lunes, se hace eco de otras narrativas actuales sobre el robo de cuerpos: la frontera es un » servicio de entrega de tráfico infantil «; los migrantes traen » enfermedades muy contagiosas «; un gusano parásito corroe el cerebro del candidato prometido de Trump a director de Salud y Servicios Humanos; pero la crisis de opioides se siente singularmente cruel en su control sobre el cuerpo político. Impulsadas por un aumento repentino en el consumo de fentanilo en los últimos años, las muertes por sobredosis de drogas aumentaron un 50 por ciento en Estados Unidos entre 2019 y 2021. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi 109,000 personas murieron por sobredosis de drogas solo en 2022, y las sobredosis por opioides sintéticos probablemente sean ahora la principal causa de muerte en estadounidenses de 18 a 45 años.

En julio pasado, en respuesta a estas aterradoras estadísticas, la administración Biden-Harris anunció nuevas políticas para contrarrestar la plaga del fentanilo y otras drogas sintéticas. Estas medidas se inician con las 442 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo incautadas en las fronteras estadounidenses. La principal de estas políticas propuestas es la promesa de invertir en tecnología de detección y añadir docenas de nuevos sistemas de inspección al régimen fronterizo estadounidense. Si bien aumentar las tecnologías de detección y los sistemas de inspección en los puntos de entrada legales podría ser necesario en este momento, el plan Biden-Harris también reitera la arraigada orientación de la política antidrogas adoptada tanto por demócratas como republicanos: asume que el problema empieza y termina en la frontera. En este sentido, el enfoque de la propuesta Biden-Harris refleja la Estrategia Nacional Antinarcóticos en la Frontera Suroeste de Barack Obama (publicada en 2009), la Operación Jump Start de George W. Bush (lanzada en 2006) y el cuarto objetivo de la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Bill Clinton (anunciada en 1997): “proteger la frontera aérea, terrestre y marítima de Estados Unidos de la amenaza de las drogas”.

En otras palabras, el escenario para la particularmente sangrienta equiparación de Trump de la frontera con la crisis del fentanilo estaba preparado hace mucho tiempo. No necesita inspiración hitleriana para su retórica; tanto demócratas como republicanos llevan años construyendo este sentido común, renovando y ampliando sus capacidades con el tiempo, incluyendo solicitudes para aumentar cada vez más agentes de patrulla fronteriza, financiación para la contrainsurgencia y tecnología. Según esta sabiduría popular local, las «dosis letales» de drogas fluyen en una sola dirección: de afuera hacia adentro. Nunca son «de nosotros» ni «de nosotros». Cuando Trump empezó a vincular el fentanilo con los inmigrantes en 2016, simplemente se instaló en la casa construida por sus predecesores, aumentó la virulencia y prometió detener la invasión.

Esta vez, dice Trump, la guerra debe llevarse al propio México. Nos aseguró que apuntaría a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, y ya comenzó ese proceso mediante una orden ejecutiva . Dice que ordenará al Pentágono «hacer uso apropiado de las fuerzas especiales, la guerra cibernética y otras acciones encubiertas y abiertas para infligir el máximo daño al liderazgo, la infraestructura y las operaciones de los cárteles». Promete desplegar a la Marina de los EE. UU. para imponer un bloqueo, aprobar leyes para garantizar que los narcotraficantes reciban la pena de muerte, invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a los traficantes de drogas y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. La pregunta, dijo un alto miembro de la transición de Trump a Rolling Stone , no es si Estados Unidos debería invadir México, sino «cuánto». Como podría entonar el cruzado y favorito jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, esta vez la sangre de los infieles debe derramarse para proteger la sangre del cordero.

El hermoso niño está encorvado en un banco del parque metiendo en su boca el burrito que acabo de comprarle. Es de todos los tonos de gris. Sudadera gris y pantalones deportivos que cuelgan de su cuerpo una vez voluminoso como una manta mohosa. Pies grises, que asoman ceniza, de las puntas de sus chanclas grises. Cara gris, asustadiza que mastica y llora y huele y mira fijamente. Cuando habla de los gusanos en la comida, el traficante violento, las múltiples sobredosis, su voz se mantiene plana. Gris. Como para combinar con la paleta. Cuando se baja del banco del parque arrastrando los pies a mi lado, me pregunto, como hago varias veces al día y varias veces (de pie, con un «¡bang!» en mi cabeza) en medio de la noche, si esta es la hora en que el hermoso niño se va a casa, se duerme y nunca despierta.

Fuma su fentanilo, sin necesidad de inyecciones. El desorden de la heroína, con su elaborado ritual de agujas, parece pintoresco en comparación. Salvo por la donación de plasma y algún que otro puñetazo en la nariz, este es un universo nuevo y audaz, sin sangre. Y en este universo, donde él casi siempre está muriendo, yo casi siempre estoy partida en dos. Estoy destrozada. En carne viva. Quiero, necesito, una historia que conecte causa y efecto. Quiero, necesito, encontrar al monstruo que lo arañó por dentro y apuñalarlo hasta la muerte. Quiero, necesito, una línea recta que termine en salvación. O en respuestas. O, como mínimo, en venganza. Anhelo sangre.

A principios de la década de 1990, cuando Richard Sackler y Purdue Pharma se propusieron convertir OxyContin en el analgésico más vendido de todos los tiempos, también pensaban en la sangre. En concreto, en que lo único que distinguía a su nuevo fármaco de la oxicodona común y corriente —y, por ende, de la heroína común y corriente— era un recubrimiento de liberación prolongada que le permitía disolverse en el torrente sanguíneo en un plazo de, supuestamente, doce horas. El meteórico éxito comercial de OxyContin se debió enteramente a la singularmente agresiva estrategia de marketing de Purdue, que inicialmente se centró en algunas de las regiones económicamente más desfavorecidas del país e invirtió millones de dólares en honorarios de conferenciantes, almuerzos gratuitos y otras formas de compensación para médicos. En última instancia, el objetivo era que los médicos recetaran opioides y minimizaran la posibilidad de adicción. El recubrimiento de liberación prolongada, aseguraron los representantes de ventas, mantenía la dosis de opioides en un goteo mínimo.Muchas de las conspiraciones de la derecha funcionan como espejos de feria que reflejan una versión retorcida pero no totalmente inventada de la realidad política estadounidense.

Como ahora sabemos, esta empresa privada entendía perfectamente que el producto que vendía era un narcótico altamente adictivo, un “ arma nuclear ”. Purdue sabía que su recubrimiento era poroso y que cada dosis no duraba doce horas. También era consciente , por sus propios datos y por los informes de sus representantes de ventas, de que el OxyContin estaba siendo ampliamente abusado. Y, sin embargo, Purdue no solo continuó expandiendo las ventas; inició un programa de muestras gratuitas. En 1996, el año en que OxyContin salió al mercado, la empresa generó $48 millones en ingresos. Para 2010, ganaba $3 mil millones anuales. Ese mismo año, la empresa finalmente introdujo un recubrimiento a prueba de manipulaciones y aplastamiento para desalentar el abuso, pero el daño ya estaba hecho. Las muertes por sobredosis de opioides en los Estados Unidos casi se habían cuadruplicado desde 1999, y millones de personas habían desarrollado adicciones paralizantes. Se sentaron las bases para una epidemia de heroína, creando un mercado listo para el opioide sintético mucho más potente y más barato que apareció en escena: el fentanilo.

Resulta tentador atribuir la culpa de esta crisis directamente a la familia Sackler y a Purdue Pharma. Al fin y al cabo, hacerlo revierte la narrativa unidireccional de la invasión extraterrestre, transformando la epidemia en un problema local de avaricia corporativa en el corazón del país. Y, sin embargo, esta historia solo es parcialmente satisfactoria. Si bien puede explicar los orígenes estadounidenses de esta crisis, no explica por qué es tan típicamente estadounidense: por qué las estadísticas sobre adicción y muerte por opioides en este país siguen eclipsando las de cualquier otra nación rica. De hecho, Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por sobredosis del mundo, una cifra que se ha mantenido constante a principios de la década de 2020, incluso cuando otros países han experimentado descensos. Ni siquiera la singular rapacidad de los Sackler puede explicar la singular influencia de los opioides en Estados Unidos.

Para ello, hay que analizar qué hace que la vida en Estados Unidos sea fundamentalmente diferente a la de cualquier otra nación rica del mundo: la falta de un sistema de salud universal financiado con fondos públicos, e incluso de una modesta red de seguridad social. Los países con programas de apoyo social eficaces no presentan niveles tan radicalmente altos de precariedad económica y de personas sin hogar, condiciones que aumentan significativamente la probabilidad de recurrir a las drogas. Y los países con un sistema de salud universal financiado con fondos públicos tienen una relación marcadamente diferente con la industria farmacéutica, ya que sus gobiernos tienen un incentivo para utilizar su poder de negociación consolidado para negociar los precios con las compañías farmacéuticas.

Este incentivo no solo no existe en Estados Unidos; el ecosistema financiero que rodea a la industria de la salud con fines de lucro se complementa con una estructura regulatoria débil, leyes de marketing permisivas y un sistema de supervisión altamente descentralizado que hace que los médicos sean más susceptibles a la manipulación directa de las compañías farmacéuticas. En un entorno de atención médica con fines de lucro, donde los médicos miden las consultas con los pacientes en minutos y donde gran parte de la atención médica básica se brinda en el ambiente de alta presión de la sala de emergencias, a menudo es más fácil simplemente recetar un medicamento que dedicar tiempo a hablar sobre el manejo del dolor. Para colmo de males, a pesar de que los costos de la atención médica en Estados Unidos representan el 17,6 % del PIB (más que en cualquier otro país del mundo), alrededor del 8 % de la población (unos 26 millones de personas) no tiene seguro médico, mientras que otro 23 % tiene un seguro insuficiente. No tener seguro o tener un seguro insuficiente en Estados Unidos es estar a un mal diagnóstico de la ruina financiera o la indigencia. En última instancia, esto significa que los estadounidenses son más susceptibles a los factores económicos asociados con una mayor probabilidad de adicción a los opioides y, una vez adictos, tienen menos probabilidades de tener seguro para pagar el tratamiento.

En resumen, es la excepcional exposición de los estadounidenses al capitalismo lo que los hace excepcionalmente vulnerables a la epidemia de opioides. Y, sin embargo, el excepcionalismo estadounidense también hace que este hecho sea rotundamente imposible de reconocer para cualquier miembro del establishment político. En cambio, durante los últimos treinta años, una sucesión de políticos republicanos y demócratas se han centrado, con precisión, en la frontera. Biden expandió temporalmente el estado de bienestar estadounidense solo para presidir su posterior contracción y prometer «resolver nuestro sistema de inmigración fallido». Tras haberse retractado públicamente de su compromiso de 2020 con Medicare para todos, Harris apenas dedicó una palabra de su campaña de 2024 a la atención médica, prometiendo, en cambio, financiar más agentes, comprar más equipos de detección de drogas y procesar a más traficantes.

En este vórtice crepitante, donde la crisis del fentanilo y la militarización fronteriza se expanden de la mano, desciende una multitud de reaccionarios fulminantes, susurrando en tu oído, luego golpeando la mesa, enfurecidos porque Biden tiene «la sangre de ciudadanos estadounidenses en sus manos». En este vórtice, Trump ruge como la ira de Dios, prometiendo una y otra vez llover fuego y azufre sobre estos » criminales sedientos de sangre » que cruzan la frontera en una ola de contagio. En este vórtice, que tanto precede como responde a Trump como un coro frenético y proléptico, desciende un movimiento popular con una visión mística y fantasmagórica de la realidad y una historia paralela sobre causa y efecto, en la que Trump salvará a » miles y miles » de niños de los búnkeres subterráneos donde los Clinton y una multitud de agentes del estado profundo demócrata los mantienen cautivos. Cosechando su adrenocromo . Drenando su sangre.

En su clásico de 1933, La psicología de masas del fascismo , el psicoanalista, sociólogo y economista político Wilhelm Reich analizó detenidamente la combinación que el fascismo hacía de la pureza racial y el “envenenamiento de la sangre” y concluyó que “no se le hace ningún servicio a la causa de la libertad humana simplemente ridiculizando este misticismo en lugar de desenmascararlo”. Continuó explicando el atractivo afectivo del fascismo para lo que más tarde llamó las “masas más amplias”, cuyo apoyo, argumentó, había alimentado los peores abusos –“imperialismo depredador, explotación de los trabajadores, supresión racial”– de la era capitalista.Lejos de la historia de la invasión, es la exposición excepcional de los estadounidenses al capitalismo lo que los hace excepcionalmente vulnerables a la epidemia de opioides.

Desenmascarar la enormemente popular teoría de la conspiración, inflada por QAnon y ahora firmemente establecida en el Partido Republicano mayoritario, sobre una camarilla global de actores vampíricos, traficantes de menores y del estado profundo, también requiere prestar atención a su atractivo afectivo masivo. Al igual que la retórica nazi que Reich analiza, es antisemita en su forma de libelo de sangre, si no precisamente en su contenido, y se superpone sustancialmente con el movimiento antivacunas, igualmente conspirativo, que también cobró impulso durante la pandemia de COVID-19. No se puede apreciar el atractivo de estas perspectivas sin reconocerlas como espejos de feria, que reflejan una versión retorcida, pero no del todo inventada, de la realidad política estadounidense. En sus obsesiones con los Clinton, al menos, hay una pequeña pizca de verdad que late dentro de la extraña cosmovisión de los teóricos de la conspiración sobre los orígenes de la crisis de los opioides y la política de la frontera sur.

Cuando fue elegido presidente en 1992, Bill Clinton se encontraba en la posición privilegiada de impulsar dos cambios fundamentales en el panorama económico y político, tanto nacional como global. En primer lugar, asumió el cargo con el claro mandato de transformar la atención médica en Estados Unidos. Tanto la sorprendentemente exitosa campaña primaria de Jesse Jackson en 1988 como la igualmente sorprendente elección senatorial de Harris Wofford en 1991 sugirieron que existía un amplio apoyo público para acabar con el disfuncional y lucrativo sistema de atención médica. Sin embargo, a pesar de este mandato, tanto Bill como Hillary Clinton —quienes presidieron el grupo de trabajo del presidente sobre la reforma sanitaria— dejaron claro desde el principio que no les interesaba una solución pública.

En cambio, los Clinton defendieron la «competencia en la atención médica administrada», el enfoque preferido por la industria aseguradora, en el que las empresas privadas aún ejercían un control casi total sobre los precios y los proveedores de atención médica. Excluyeron de sus deliberaciones a los partidarios del sistema de pagador único y la atención médica nacional. Y presentaron al Congreso un proyecto de ley extremadamente complejo que nadie entendía, y que los republicanos tildaron con regocijo de socialista. El presidente Clinton dedicó el resto de su administración a la atención médica a desregular la industria farmacéutica y debilitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), factores que contribuyeron sustancialmente a la crisis de los opioides.

De un plumazo, los Clinton transformaron la reforma sanitaria en un tema secundario en la política estadounidense y suprimieron el debate sobre cualquier cambio significativo en el sistema con fines de lucro durante los siguientes treinta años. De hecho, este otoño, cuando la senadora Elizabeth Warren intentó llamar la atención sobre la oleada de frustración e ira contra la industria aseguradora tras el asesinato del director ejecutivo Brian Thompson, se vio obligada a » aclarar » sus declaraciones por una élite política demócrata y republicana obsesionada con la cuestión moral de la violencia e incapaz de reconocer la gravedad de la crisis de la sanidad impulsada por el capitalismo.

En segundo lugar, como comandante en jefe, Clinton tuvo la oportunidad sin precedentes, y el mandato, de reconsiderar la adopción por parte de Estados Unidos de la primacía global, la ideología de política exterior imperante en Washington desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como visión del mundo y compromiso político, la primacía busca garantizar que Estados Unidos siga siendo la potencia hegemónica militar, económica y política dominante en el mundo, integrar a otros estados en los mercados diseñados por Estados Unidos (por la fuerza si es necesario) y hacerlo de una manera que, en palabras de Patrick Porter , vaya «mucho más allá de lo mínimamente necesario para defenderse o disuadir amenazas». A lo largo de la posguerra, el compromiso estadounidense con la supremacía ha resultado en la expansión de su capacidad militar (a más de 750 bases militares en 80 países y más personal militar disponible en más lugares que cualquier otro pueblo, nación o imperio en la historia), múltiples guerras letales, interferencia en los asuntos internos de aproximadamente cincuenta naciones soberanas (que sepamos), cambios de régimen forzados, asesinatos, contrainsurgencias y apoyo a regímenes autoritarios y antidemocráticos en todo el mundo (incluido el apoyo de Obama al golpe de Estado derechista de 2009 en Honduras, que ha contribuido sustancialmente al aumento de solicitantes de asilo en Centroamérica). En este punto de la historia de Estados Unidos, mantener la supremacía global requiere que el gobierno federal invierta casi un billón de dólares al año en su presupuesto de seguridad.

Durante su mandato, Clinton podría haber aprovechado el fin de la Guerra Fría para replantear la relación de Estados Unidos con sus fuerzas armadas y con el resto del mundo, empezando por redistribuir el «dividendo de la paz» de otras maneras. Al igual que con el Plan Marshall, podría haber invertido recursos en el sector público de un Estado ruso en crisis y en transición. Podría haber reevaluado el papel de Estados Unidos en la OTAN y el de la OTAN en general, haber colaborado con sus homólogos para iniciar la desnuclearización y haber redistribuido el presupuesto de seguridad estadounidense a nivel nacional hacia el gasto público en sanidad, educación, ciencia y arte. Este fue un momento en el que fue posible reimaginar la economía global en términos más equitativos y reorientarla hacia un verdadero internacionalismo en el que Estados Unidos fuera uno entre iguales, en lugar de una potencia hegemónica constantemente impulsada por la necesidad de mantener su supremacía.

Todo esto era posible. Nada de esto ocurrió. En cambio, Clinton optó por sancionar la privatización imprudente y la » terapia de choque » económica en Rusia, evitar deliberadamente hablar de desnuclearización y, lo más importante, dejar intacta la confianza política subyacente en la necesidad del poder militar, político y económico total de Estados Unidos.

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, las obviedades que Clinton pronunció ante sus fervientes seguidores demócratas sobre un mundo más equitativo fueron finalmente eclipsadas por su compromiso aún más firme con el capital estadounidense. Según un estudio, al menos quince de los principales responsables políticos de Clinton tenían vínculos directos con un total de cuarenta y una corporaciones. La administración Clinton facilitó fusiones sin precedentes y lucrativas entre importantes corporaciones asociadas con el complejo militar-industrial, ese conjunto de empresas de defensa que depende de un flujo descontrolado de dinero público para su beneficio privado. En lugar de reconsiderar el gasto militar estadounidense, Clinton lo expandió. En dólares ajustados a la inflación, la administración gastó aproximadamente 30 000 millones de dólares más en defensa en 1995 que Nixon en 1975 durante un período de expansionismo soviético. También estaba igualmente comprometida con asegurar un acceso abierto e igualitario de Estados Unidos a los mercados extranjeros para la era posterior a la Guerra Fría. Éste debía ser un “ mundo de libre comercio ”, un mundo que Clinton ayudó a crear cuando firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993.De un solo golpe, los Clinton transformaron la reforma de la atención sanitaria en el tercer riel de la política estadounidense y apuntalaron la incesante búsqueda de la primacía geopolítica.

A lo largo de todo esto, en el transcurso de ocho años, la administración Clinton completó las reformas de la revolución de Reagan e inauguró una era de barbarie neoliberal. En México, el régimen económico inaugurado por el TLCAN ha provocado directamente la pérdida de unos dos millones de empleos agrícolas y un movimiento masivo de trabajadores mexicanos hacia la abusiva economía maquiladora de la frontera. En esta nueva economía, los ciudadanos mexicanos trabajan en empresas manufactureras de exportación de propiedad extranjera, produciendo bienes baratos para los consumidores estadounidenses con salarios que rápidamente cayeron por debajo de los niveles previos al TLCAN. A medida que la desesperanza económica ha aumentado, el número de mexicanos que emigran a Estados Unidos también ha crecido exponencialmente. Al mismo tiempo, las enmiendas de 1996 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad y otras leyes que Clinton firmó ese año han permitido cada vez más la criminalización de estos inmigrantes, sanciones más severas para la entrada no autorizada y estándares imposibles para las amnistías basadas en la unificación familiar.

Y, sin embargo, mientras el acceso a la inmigración legal se reduce en la frontera sur de Estados Unidos, mientras el número de migrantes muertos y desaparecidos sigue creciendo y los vigilantes se unen a las fuerzas del orden en Arizona y Texas para aterrorizar a hombres, mujeres y niños indocumentados, el régimen fronterizo estadounidense encuentra maneras creativas de servir al capital. Cada año, Estados Unidos emite varias visas de visitante de no inmigrante por tiempo limitado a mexicanos, lo que les permite cruzar a El Paso y otras ciudades fronterizas. Muchos lo hacen para «donar» plasma en centros comerciales de plasma. Una vez en estos centros, hombres y mujeres, incluidos muchos trabajadores de maquiladoras , son conectados a máquinas de plasmaféresis donde se les extrae sangre de los brazos, generalmente a cambio de una tarjeta Visa prepaga de $50. Su plasma luego se mezcla con el plasma de millones de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados en todo el país, generalmente pobres, a menudo sin hogar y, a menudo, como el Niño Hermoso, adictos al fentanilo, y se transforma en un valor de mercado de $35 mil millones para la industria farmacéutica estadounidense.

La historia que cuento sobre los orígenes del hermoso Niño comienza en la frontera. Con sangre materna.

Su madre fue arrestada por tráfico de drogas de baja calidad en el suroeste de Texas, sentada en el asiento del copiloto de un coche averiado, con su novio traficante al volante y un niño pequeño que gritaba en el asiento trasero. (Los archivos de los Servicios de Protección Infantil enfatizan la desconexión entre los kilómetros recorridos y la escasez de pañales). En libertad bajo fianza en un pueblo mediano del oeste de Texas, con su hijo en acogida, lejos pero cerca (para los estándares de Texas) de su casa, y ocasionalmente sin hogar, tuvo una aventura de una noche con un hombre en una fiesta y se embarazó. Nunca lo volvió a ver.

La madre del hermoso niño vivió toda su vida en la periferia suroeste de un estado descrito como «el epicentro mundial del encarcelamiento masivo», dentro de un ecosistema policial racista que coexistía (y aún coexiste) con una economía de narcotráfico transfronteriza cada vez más violenta, que crece exponencialmente en respuesta al empeoramiento de las condiciones económicas en México y al aumento de las adicciones en Estados Unidos. La madre del hermoso niño participó claramente en esta economía. Y también fue claramente su víctima. Es inevitable imaginar que se consideraba a sí misma con muy poco control sobre lo que le sucedía en ese momento, que se dejaba llevar por oleadas de adicción y acontecimientos en un mar de otras personas, otros sistemas y otras fuerzas que existían fuera de ella y del feto accidental que se incrustaba en su interior.

Incluso hace veinte años, la prohibición casi total del aborto en Texas ya estaba en ciernes , y el acceso a los servicios de aborto era extremadamente limitado, especialmente para las mujeres en las zonas rurales del estado. El estado se encuentra actualmente entre los tres peores en acceso a la atención médica materna y, desde hace tiempo, ha tenido la mayor proporción de ciudadanos sin seguro médico en Estados Unidos: el doble de la tasa nacional y cinco puntos porcentuales más que el siguiente peor estado, Oklahoma. Al igual que con el acceso limitado al aborto, estas son tendencias a largo plazo en las disparidades en la atención médica, tendencias que no existirían si Estados Unidos contara con un sistema público de atención médica universal.

Durante los primeros meses de su embarazo, la madre del hermoso niño abusó de múltiples sustancias. Estas atravesaron la barrera placentaria, fluyeron por el conducto sanguíneo de la madre al feto y se instalaron en el cerebro en desarrollo del hermoso niño, reorientando lo que sería su futura función ejecutiva —su percepción del tiempo, de causa y efecto—, volviéndolo susceptible, entre otros problemas, a la adicción.

En una fantasía de redención que a veces tengo cuando la impotencia me abruma, encuentro a su madre al día siguiente de la fiesta y me interpongo físicamente entre su boca y la botella. Su boca y la pipa. Su brazo y la aguja. De alguna manera, con pura fuerza de voluntad, la inspiro, y tira la botella, la pipa o la aguja con un gesto dramático y se pone de pie, presa de una renovada determinación de vivir una vida sobria. Entonces, en mi mente, veo la imagen del hermoso feto Niño extendiéndose en su vientre, con su cerebro reluciente intacto, chupando sangre limpia del cordón umbilical. Como té con una pajita.

En la versión real de la historia, el hermoso niño nace prematuramente en una comunidad con una de las tasas más altas de pobreza infantil, asma infantil, homicidio y adicción a los opioides en Texas. En la versión real de la historia, las posibilidades del hermoso niño se vieron afectadas, desde el principio, por la precariedad del mundo que lo rodeaba.

Por supuesto, el trasfondo profundo de esta sensación real y sentida de precariedad e impotencia frente a fuerzas externas (el narcotráfico, la aplicación racista de la ley) es la historia de la ocupación y violencia de los colonos anglosajones que ha acechado durante mucho tiempo esta franja sur de Texas. Desde mucho antes del Tratado de Guadalupe en 1848, cuando México cedió el 55 por ciento de su territorio y reconoció el Río Grande como la nueva frontera con los Estados Unidos, los Rangers de Texas (mitad policía, mitad pandilla armada) desempeñaron un papel fundamental en asegurar la región para el asentamiento blanco, arrebatando tierras por la fuerza a los pueblos indígenas y a los rancheros mexicanos por igual y cazando esclavos fugitivos por si acaso. Durante la Revolución Mexicana en la segunda década del siglo XX, los Rangers y los justicieros blancos intensificaron esta violencia, librando una campaña de terror racial a lo largo de la frontera entre Texas y México durante la cual al menos 500 mexicanos (algunas estimaciones llegan a 5,000) fueron fusilados, linchados o ejecutados sin juicio. La década alcanzó su sangriento cenit en 1918 con la masacre de casi todos los hombres y niños en el pueblo fronterizo de Porvenir. Entre mexicanos y tejanos, la década llegó a conocerse como La Hora de Sangre.

En el centro de esta campaña de violencia racial estaba la intolerancia de los rancheros y colonos blancos hacia el control mexicano e indígena de la tierra. Pero también estaba impulsada por las ansiedades sobre la redistribución de la tierra, específicamente, la expropiación de tierras de hacendados ricos para campesinos mexicanos bajo la bandera de figuras como Emiliano Zapata. La idea también atrajo a los pequeños terratenientes y radicales agrarios en el lado estadounidense de la frontera. Desde esta perspectiva, La Hora de Sangre se asemeja a lo que WEB Du Bois describe en Black Reconstruction como la «contrarrevolución de la propiedad». Escribiendo sobre el Sur posterior a la Guerra Civil, Du Bois vio que se forjó una alianza entre los industriales del norte, la oligarquía del sur y los campesinos blancos para evitar que los libertos negros y los trabajadores blancos unieran fuerzas. La coalición de intereses que finalmente se unió en Texas para imponer el «oeste del hombre blanco» para la expansión de los colonos y el capitalismo blancos sirvió en gran medida al mismo propósito.

En su libro Fascismo Tardío, Alberto Toscano se basa en las reflexiones de Du Bois y otros pensadores radicales negros —George Padmore, Aimé Césaire y Angela Davis, entre ellos— para destacar la constancia de esta violencia racial «contrarrevolucionaria» contra las poblaciones subalternas, tanto dentro como en los márgenes de las « democracias liberales realmente existentes »: en las colonias, en las cárceles y a lo largo de las fronteras. Esta violencia, argumenta Toscano, es fundamental para el sostenimiento de las democracias capitalistas de asentamiento y coloniales. Una conciencia política antifascista, concluye, debe reconocer el vínculo entre estas prácticas cotidianas y el surgimiento de movimientos de masas, reaccionarios y resentidos, orientados a purgar el cuerpo político del veneno izquierdista.

En estas coyunturas históricas, la relación entrelazada entre el capitalismo, la democracia liberal y el fascismo rompe la barrera racial. Un profundo atisbo de una amenaza real contra «el pueblo» por parte de las élites —hoy, una epidemia estadounidense de opioides, forjada en las entrañas de la industria farmacéutica estadounidense— se asoma por encima de las olas, pero rápidamente se repliega sobre sí misma, transformada por la teoría de la conspiración y la lógica racista del presente histórico en una política revanchista que echa espuma por la boca por sangre impura. El bajo zumbido de la contención racial que resuena a nuestro alrededor todo el tiempo llena repentinamente el aire con el grito clamoroso de un coro poderoso y apocalíptico. Mientras tanto, como lo expresó Césaire en su clásico de 1950, Discurso sobre el colonialismo , el burgués «muy distinguido, muy humanista» mira a su alrededor, horrorizado, y descubre que «tiene un Hitler dentro de él».

Históricamente, al igual que en nuestra situación actual, estos momentos han revelado tanto la fragilidad de las instituciones liberales «democráticas» como sus evidentes afiliaciones al poder racial. En 1919, cuando el único miembro tejano de la legislatura de Texas, José Tomás Canales, dirigió una investigación formal sobre prácticas policiales violentas durante La Hora de Sangre y presentó diecinueve cargos contra los Rangers, se enfrentó rápidamente a las limitaciones del sistema democrático texano. Durante las audiencias en las que presentó pruebas sobre la masacre de Porvenir e interrogó a testigos, Canales fue interrogado por el abogado de los Rangers. «Ahora bien, Sr. Canales», preguntó el abogado, «usted es mexicano de sangre, ¿no?». «No soy mexicano», respondió Canales, sorprendido. «Soy ciudadano estadounidense». La pregunta del abogado fue breve y concisa. «¿De sangre?».

En 1987, cuatro años antes de que le diagnosticaran el cáncer de sangre que finalmente le quitaría la vida, Edward Said impartió una conferencia titulada «Representando a los colonizados: los interlocutores de la antropología», en la que expuso la orientación crítica que guió su escritura académica y política. «Cuando consideramos las conexiones entre Estados Unidos y el resto del mundo», insistió, «nos referimos, por así decirlo, a las conexiones, no a lo externo ni a lo que las trasciende». Dirigidas en parte a investigadores de la academia estadounidense, las palabras de Said impulsaron un cambio metodológico drástico, que se alejaba de la presunción de la neutralidad del sujeto observador, quien además vive en un imperio.

Políticamente, esta reorientación comienza en el punto de intersección entre el poder imperial estadounidense y el excepcionalismo estadounidense. Para Said, quien dedicó gran parte de su vida a visibilizar la cuestión de Palestina para un mundo comprometido con su invisibilidad, ser consciente de las conexiones requeridas para reconocer la convergencia entre las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos en Oriente Medio y las narrativas nacionales que las justificaron. Desde la perspectiva de Said, la lucha por visibilizar Palestina y por el derecho de los palestinos a narrar su propia experiencia comenzó en puntos de conexión —la frontera, el campo de refugiados, el exiliado, la prisión, la instalación militar, el territorio ocupado— y luego buscó reconectar el pasado con el presente, la política exterior estadounidense con Palestina, la dominación con la resistencia, lo externo con lo interno, y la práctica del imperialismo estadounidense con el sentido común del excepcionalismo estadounidense y la costumbre estadounidense de no ver .Cada narrativa dominante sobre política reafirma el universo maniqueo del excepcionalismo estadounidense, donde la causa y el efecto corren sólo en una dirección.

En nuestro momento contemporáneo —en el umbral de un ataque militar a gran escala contra los inmigrantes, en medio de una crisis de opioides cada vez más debilitante—, el impulso de ignorar las conexiones entre el pasado y el presente, la atención médica y el fentanilo, la primacía y la frontera, no podría ser más tentador. Cada día, nos vemos arrastrados hacia la singularidad del excepcionalismo estadounidense. Todas las narrativas dominantes sobre la política estadounidense —demócratas y republicanas, liberales y reaccionarias— reafirman este universo maniqueo sin conexiones donde la causa y el efecto corren en una sola dirección. La epidemia de opioides proviene de China y México. La «crisis en la frontera» es sui generis. Los estudiantes que protestan contra el genocidio en Gaza son » agitadores externos «. Las personas trans y queer —y los «woke» en general— son amenazas externas para el cuerpo político blanco heterosexual. Desde esta visión bifurcada, el auge del fascismo en Estados Unidos hoy no tiene nada que ver con la relación histórica del estado democrático liberal con el terror racial, la violencia de colonos y fronteriza, la opresión de género, el imperialismo y la adaptación capitalista.

En este universo sin conexiones, el casi billón de dólares que este país gasta anualmente en seguridad, la ausencia de sanidad pública y la evisceración de los servicios sociales orbitan alrededor de Estados Unidos, sin tocarse ni verse al mismo tiempo. Como lunas silenciosas y muertas.

Cuando camino por la calle y veo al Niño hermoso en cada ser humano encorvado, cada cabeza en U, cada bulto desplomado en el autobús, cada dedo del pie asomado a través de cada saco de dormir, cada rostro con costras, siento la atracción de esa singularidad. Cuando no sé nada de él durante semanas, y el terror se desplaza a ese lugar palpitante detrás de mis ojos, solo puedo pensar en una dirección. Tengo sueños autoritarios. Anhelo sangre.

Pero la siguiente vez que lo veo para desayunar, hay una luz en sus ojos. Me estrecha en un abrazo y presiona mi dedo contra el bulto en su estómago donde el bloqueador de opioides se disuelve lentamente bajo su piel en el torrente sanguíneo. Estoy alerta: el ritmo de la adicción es así: «hablar de cambio» y fracaso, intención y realidad, verdad y mentiras, posibilidad y retirada. Todo esto podría desmoronarse mañana. Soy muy consciente de que mi propia impotencia, como la suya, puede convertir cualquier momento en desesperanza. Y, sin embargo, en este momento, aquí estamos. Desayunamos. Me da un beso de despedida, toma mis sobras y se va.

Él no es de mi sangre. Yo no soy de la suya. Pero tenemos parentesco.

Jeanne Morefield es Profesora Asociada de Teoría Política en Oxford y Miembro No Residente del Instituto Quincy para la Gestión Responsable del Estado. Su último libro es » Desestabilizando el Mundo: Edward Said y la Teoría Política» .

Deja un comentario