Emily Baughan (BOSTON REVIEW), 21 de Noviembre de 2025

En las décadas transcurridas desde el movimiento «Salario por el Trabajo Doméstico», el trabajo de cuidados se ha convertido en un ámbito de lucro de maneras que sus líderes jamás podrían haber previsto.

Revisado:

Salarios por el trabajo doméstico: La lucha feminista contra el trabajo no remunerado.

Emily Callaci,

Seal Press, $30

El siguiente cambio: La caída de la industria y el auge de la atención médica en el cinturón industrial estadounidense.

Gabriel Winant.

Harvard University Press, $19.95 (rústica).

Cuidado: La etapa más elevada del capitalismo.

Premilla Nadasen.

Haymarket, $49.50

Cada mañana de 1968, Mariarosa Dalla Costa se levantaba a las cuatro para tomar el primer tren desde su casa en Padua hasta Porto Marghera, una ciudad industrial frente a Venecia, al otro lado de la laguna. En el aire del amanecer, denso por el humo tóxico, se apostaba frente a las fábricas petroquímicas, distribuyendo material del grupo marxista Potere Operaio («Poder Obrero»). Las mujeres copiaban los folletos, trabajando hasta altas horas de la noche con la multicopista, pero estaban escritos por, para y sobre hombres trabajadores. Instaban a los obreros a abandonar sus herramientas y derrocar el capitalismo. Hasta ahí todo bien. Pero algo inquietaba a Dalla Costa: sus novios marxistas creían que la liberación de la mujer podía esperar hasta después de la liberación del proletariado. «Estos hombres», le confesó más tarde a su amiga Selma James, «me impiden comprender profundamente».

James, trece años mayor, sin duda habría empatizado. Hija de sindicalistas destacados de Brooklyn, se casó con un obrero y tuvo su primer hijo a los dieciocho años, cuidándolo entre sus turnos en fábricas donde empaquetaba malvaviscos y soldaba radios junto a mujeres que cantaban las melodías publicitarias de marcas rivales mientras trabajaban. En 1955 dejó a su marido para mudarse a Londres con el activista e historiador trinitense C.L.R. James, treinta años mayor que ella. Tras los primeros años de aventura de su relación, se volvieron prácticamente confinados al hogar; James anhelaba salir a bailar, pero se quedaba en casa, debatiendo sobre la causa y cuidando la frágil salud de su marido. Se separaron, finalmente se divorciaron, y ella fundó un grupo de lectura marxista para mujeres. La historia de la explotación en El Capital se centraba en la industrialización: hombres que abandonaban sus hogares para ir a la fábrica, obligados a trabajar para el beneficio ajeno. Sin embargo, James había visto con sus propios ojos que las mujeres salían peor paradas que los hombres bajo el capitalismo, ya fuera en las fábricas de Los Ángeles, en las viviendas sociales de Londres o en los barrios marginales de Trinidad. ¿Por qué estaban ausentes en Marx?

El Estado sabía que, llegado el caso, las madres —a diferencia, por ejemplo, de los mineros del carbón en huelga— tendrían que abandonar la línea de piquete para cuidar de sus seres queridos.

Dalla Costa conoció a James en un viaje a Londres en 1970; a medida que ambas comenzaron a leer, escribir y cartearse, empezaron a desarrollar una teoría del capitalismo desde la otra perspectiva. ¿Qué lugar ocupaban las mujeres —siempre alimentando, lavando y arrullando a los niños— en el gran drama de la historia humana? Con la apertura de las fábricas, las mujeres fueron relegadas a guetos feminizados, económicamente dependientes de los hombres incluso cuando realizaban el trabajo doméstico que hacía posible el sustento familiar. Así, cuando la producción se trasladó fuera del hogar, las mujeres también quedaron alienadas de él. A partir de esta comprensión, ambas mujeres —junto con colaboradoras como Sylvia Federici y Wilmette Brown— forjaron los rudimentos de un feminismo marxista centrado, como lo expresó James, en «el trabajo doméstico, el trabajo que producía trabajadores: el ingrediente básico de toda industria y de toda ganancia».

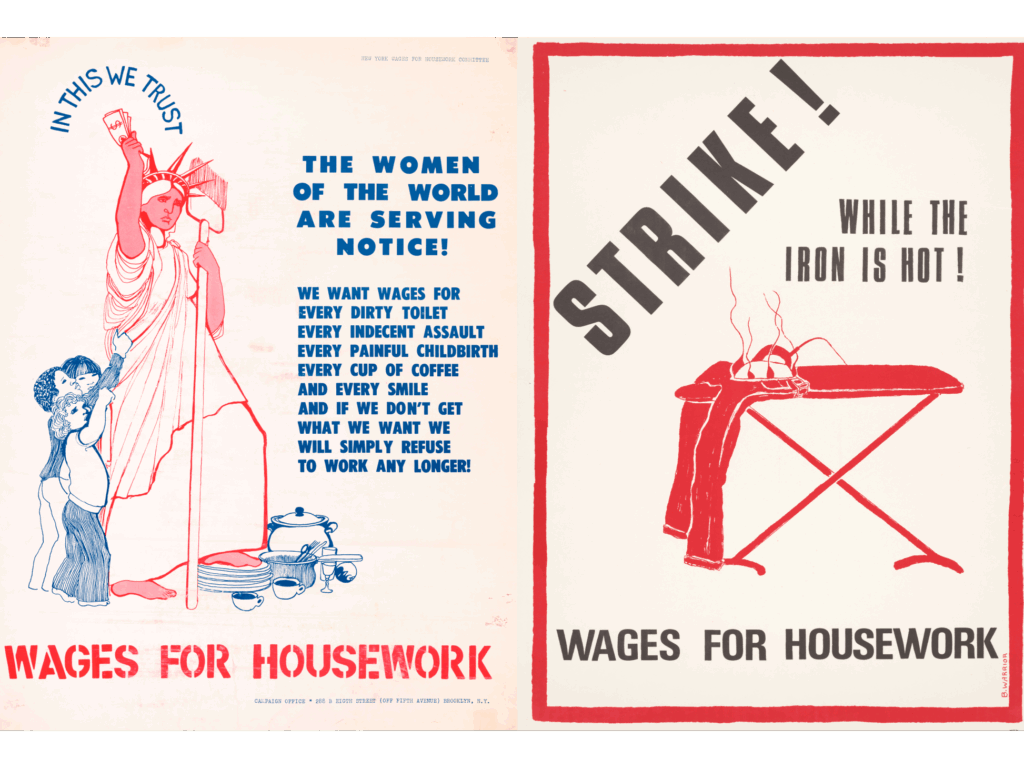

Así nació el concepto de «Salario por Trabajo Doméstico», una frase que se convertiría en el nombre del movimiento, su guía teórica y su grito de guerra. Argumentaban que pagar a las mujeres por el trabajo doméstico rompería el ciclo de explotación para todos. Si las ganancias se compartieran entre los trabajadores asalariados y quienes los producían, las mujeres podrían ser libres. Podrían dejar a sus maridos, compartir el cuidado de los hijos y disolver la familia tradicional. Si lo hicieran, los hombres ya no estarían atrapados por la obligación de mantener a las mujeres y los niños, y podrían ir a la huelga sin temor. El salario por trabajo doméstico era un medio, y su fin era la destrucción del capitalismo.

Eso no ha sucedido, por supuesto. Al contrario, en el medio siglo transcurrido desde que el movimiento alcanzó su apogeo, el trabajo de cuidados ha dejado de ser la condición previa invisible del trabajo capitalista para convertirse en su encarnación. Las fábricas han cerrado. Las amas de casa se han convertido en la excepción y no en la regla. Y el trabajo remunerado de cuidados, desde la lavandería hasta la enfermería, pasando por el cuidado de niños, la preparación de alimentos y la limpieza, según algunas estimaciones, representa actualmente cerca del 25 por ciento del PIB en Estados Unidos. El deseo de que el trabajo de cuidados de las mujeres fuera remunerado parece haberse cumplido, aunque de forma distorsionada: legiones de mujeres trabajan ahora en empleos mal pagados cuidando a las familias de otros, mientras que la gran mayoría sigue cuidando a sus propias familias gratuitamente.

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Se ha demostrado errónea la doctrina del salario por el trabajo doméstico? ¿Podrían haber sido las cosas diferentes? Los tres libros que aquí se analizan ofrecen perspectivas esenciales sobre la cambiante relación entre capitalismo y cuidados, y brindan lecciones importantes para el futuro del feminismo de izquierda.

El libro de Emily Callaci, « Salario por el trabajo doméstico», ofrece la historia más completa hasta la fecha del lema que se convirtió en movimiento, relatando estas utopías feministas, las pensadoras que las soñaron y los obstáculos para su consecución. En 1971, Dalla Costa había dejado de esperar a las puertas de las fábricas y optó por visitar a las esposas de los trabajadores en sus casas, mientras se realizaban las tareas domésticas y se mecían a los bebés en brazos.

Mientras que los hombres al menos contaban con la camaradería del sindicato y el comedor de la fábrica, la vida de las mujeres estaba atomizada: cada una cocinaba para su familia y limpiaba su propia entrada. «Exigimos comedores comunitarios», escribió Dalla Costa, «y el comedor debe atender nuestras necesidades, no convertirse en un simple comedor de fábrica, donde los trabajadores pasan sin más para aumentar su productividad». Diseñadora y soñadora, imaginó barrios organizados en torno a la crianza compartida de los hijos, residencias de ancianos integradas en la vida comunitaria y lavanderías comunitarias junto a los comedores. La vida ya no estaría al servicio del lucro, sino a la vida misma. El trabajo que sustenta la vida y el que crea bienes estarían menos divididos, y una semana laboral de veinte horas permitiría a todos participar en el cuidado de los demás y aún tener tiempo para otras actividades.

Pero, ¿de dónde saldrían los salarios y cómo podrían las mujeres exigirlos? En Belfast, en 1974, Rose Craig, una de las decenas de mujeres trabajadoras entrevistadas por el movimiento, tuvo una idea. Si los obreros podían declararse en huelga contra sus jefes dejando de trabajar, entonces las mujeres debían declararse en huelga contra el Estado abandonando a sus hijos. Madre de tres hijos, Craig calculó que el gobierno destinaba 8,15 libras esterlinas por niño a la semana en hogares de acogida. Si cada madre pobre entregara a sus hijos al Estado, preguntó, «¿cuánto le va a costar al gobierno después de cuatro o cinco semanas?… Tendrán que ceder». Al año siguiente, en Islandia, las mujeres pusieron a prueba este principio con una huelga de un día. El noventa por ciento se negó a realizar cualquier trabajo, remunerado o doméstico. Las camas quedaron sin hacer. Las escuelas permanecieron cerradas y las fábricas se convirtieron en guarderías improvisadas. Las tiendas se quedaron sin salchichas, que hasta el padre más inepto podría cocinar y hasta el niño más quisquilloso comería. Tras la huelga, se amplió la oferta de servicios de cuidado infantil, disminuyó la brecha salarial e Islandia pronto se convirtió en el primer país del mundo en elegir a una mujer presidenta.

Otros movimientos de huelga femenina prosperaron —y también fracasaron—. Así como muchos hombres dudaban en ir a la huelga porque sus dependientes dependían de sus salarios, la capacidad de negociación de las amas de casa estaba limitada por el amor. En lugar de ir a la huelga, muchas mujeres practicaron pequeños abandonos del deber. Cerca de Milán, en 1974, Milli Gandini dejó que se acumulara polvo en las encimeras y se negó a cocinar para sus hijos. Tomó sus cacerolas, las pintó de colores vivos, les hizo agujeros en las tapas y las selló con alambre de púas. Se hizo amiga de una mujer que cocinaba un risotto perfecto. Las mujeres unieron sus hogares y, compartiendo la cena y ahorrando tiempo, crearon arte. Era, a pequeña escala, la clase de utopía de comedor y guardería que Dalla Costa había imaginado. El cuidado compartido era cuidado reducido a la mitad, y el tiempo recuperado podía utilizarse para lo creativo y lo trascendente.

Callaci muestra que las mujeres menos privilegiadas intentaron construir infraestructura. Inspirándose en los beneficios más completos de cuidado infantil y maternidad de la Europa socialdemócrata, un grupo disidente en Estados Unidos, Mujeres Negras por un Salario para el Trabajo Doméstico, se centró en el Estado. Desde 1935, Estados Unidos, en plena era del New Deal, ofrecía Ayuda a Familias con Hijos Dependientes (AFDC, por sus siglas en inglés), pero hasta la década de 1960 las familias negras quedaron en gran medida excluidas de estas ayudas económicas, ya que el programa no incluía a los trabajadores agrícolas ni domésticos. Muchos estados del Sur también condicionaban la recepción de la AFDC a la «moralidad» materna, excluyendo a las mujeres que, según afirmaban, mantenían relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aplicadas selectivamente, en Luisiana estas cláusulas de moralidad excluyeron a cerca del 95 % de las familias negras en situación de pobreza. En la década de 1960, como respuesta al movimiento por los derechos civiles, algunos aspectos de la AFDC se federalizaron, lo que significó que los estados ya no podían crear ni aplicar sus propias políticas. La respuesta fue una reacción adversa. De repente, la figura de la “madre beneficiaria de la asistencia social” —siempre representada como negra— se convirtió en sinónimo de promiscuidad, dependencia y amenaza para la familia. Las mujeres solteras que criaban solas a sus hijos fueron criticadas por ser una carga para el Estado.

Para Margaret Prescod, miembro fundadora de Black Women for Wages for Housework, la precariedad de la asistencia social desenmascaró toda relación heterosexual por lo que era: coerción. Al luchar por prestaciones universales completas —un salario condicionado únicamente a la prestación de cuidados—, el grupo cuestionó la idea de que algunas mujeres merecían más que otras. Las madres solteras siempre habían sido un problema para el capitalismo patriarcal, que canalizaba las prestaciones por desempleo y la atención médica a través del hombre como principal sostén económico. Utilizando el marco de Wages for Housework, Prescod y sus compañeras activistas argumentaron que la madre soltera no es una carga, sino una productora; el apoyo estatal es un pago que se debe, no caridad.

Pero además del racismo virulento, el grupo se enfrentó a otro obstáculo estructural. Cuando el Estado se negó a apoyar a las madres trabajadoras, estas buscaron un segundo o tercer empleo y continuaron sobreviviendo en la precariedad. Renunciar a su trabajo no era una opción: siguieron cuidando a sus hijos, con o sin apoyo estatal. Esta era la doble atadura del cuidado bajo el capitalismo. Durante un solo día de protesta jubilosa, las mujeres islandesas podían permitirse el lujo de ofrecer a sus familias una cena a base de salchichas, pero madres marginadas como Craig y Prescod no iban a abandonar a sus hijos de forma permanente. Por muy potentes que fueran, las amenazas del movimiento «Salario por el Trabajo Doméstico» siempre se quedaron en eso: amenazas. El Estado sabía que, llegado el momento, las madres —a diferencia, por ejemplo, de los mineros del carbón en huelga— tendrían que abandonar la línea de piquete para cuidar de sus seres queridos.

El lema del Sindicato de Trabajadoras Domésticas con sede en Nueva York, fundado por una coalición de mujeres negras e inmigrantes en 1989, era, y sigue siendo, “Díganles que la esclavitud terminó”.

No necesariamente ocurría lo mismo con sus maridos. No todos los maridos eran amados, y muchas mujeres tenían que cuidarlos por pura necesidad económica. Comprendiendo esta situación, la organización Black Women for Wages for Housework creó coaliciones radicales con mujeres para quienes la necesidad puramente económica del cuidado era más evidente: las feministas lesbianas y las trabajadoras sexuales. Las lesbianas, que se enfrentaban a batallas por la custodia si abandonaban sus matrimonios, se veían forzadas a la heterosexualidad, y su amor por los hijos las mantenía atadas a parejas masculinas que no deseaban. Las trabajadoras sexuales, por su parte, visibilizaron el trabajo del capitalismo heteropatriarcal al exigir un salario. «Todo trabajo es prostitución», escribieron Prescod y sus colaboradoras. «Nos vemos obligadas a vender nuestros cuerpos —por alojamiento y comida o por dinero en el matrimonio, en la calle, en salas de mecanografía o en fábricas—».

Las primeras campañas de Mujeres Negras por un Salario para el Trabajo Doméstico se centraron en la difícil situación de las madres solteras estudiantes que recibían asistencia social. En Nueva York, el cuidado infantil financiado por el estado para mujeres de bajos ingresos se suspendía si comenzaban la universidad. Prescod creía que esto contradecía el principio de que criar hijos era un trabajo en sí mismo. Además, impedía de facto que las madres pobres, generalmente negras, accedieran a la educación, atrapándolas en la misma pobreza que se presentaba como una carga para el estado. Prescod, quien había fomentado la solidaridad entre la comunidad LGBTQ+, las mujeres negras y las trabajadoras sexuales, se dirigió a las amas de casa de los suburbios. Ellas también debían apoyar el principio de que la asistencia social se considerara un salario, argumentaba: rechazarlo sería negar el valor de su propio trabajo. «Aunque el gobierno intente aislar nuestras luchas», declararon las mujeres de Salario para el Trabajo Doméstico, «nos negamos a ser divididas».

Pero justo cuando esta incipiente coalición comenzaba a crecer, el propio Estado estaba cambiando. «El movimiento por el salario por el trabajo doméstico quizás nunca estuvo más alejado del espíritu de la época que en la década de 1980», escribe Callaci. Para entonces, las crisis económicas de la década de 1970 habían transformado la producción, erosionando el núcleo obrero fabril que había sido tan fundamental para la teoría marxista. Esta corriente feminista se había forjado en una era de socialdemocracia, dando por sentado tanto un modo de producción específico como un tipo particular de Estado: uno que mediaba entre sindicatos y empresarios, apoyaba a los desempleados y permitía a muchas familias blancas de clase trabajadora vivir con un solo salario. En Gran Bretaña y en Estados Unidos, ese tipo de Estado no perduró. El punto final de Callaci son los intentos fragmentados de los movimientos por el salario por el trabajo doméstico para luchar contra los recortes presupuestarios que empobrecieron aún más a las mujeres. En * The Next Shift* , Gabriel Winant lleva a cabo un análisis del cuidado, el trabajo y la valía a través de la ruptura radical que representó la década de 1980, desde la posguerra hasta la actualidad. En su relato existe una continuidad. Sostiene que los estados de bienestar socialdemócratas propiciaron su propia desaparición.

En el Pittsburgh de la posguerra, el ritmo de las tareas domésticas estaba ligado al de la actividad industrial. Las amas de casa blancas, de clase trabajadora, corrían a recoger la ropa tendida cuando sonaban las sirenas de la planta siderúrgica, anunciando que el humo negro azabache de las chimeneas estaba a punto de llenar el cielo. Lavaban a mano la grasa industrial de sus monos de trabajo, ya que era demasiado espesa para pasar por las lavadoras. Se quedaban despiertas hasta tarde, o se levantaban temprano, para cocinar para sus maridos, padres y hermanos que regresaban de sus turnos a las dos de la madrugada. Cuando los hombres estaban trabajando o dormían en casa con las cortinas cerradas, los portales, las lavanderías y las pequeñas salas de estar se convertían en espacios femeninos. Crearon comunidades de fe y estrechas amistades, y compartían el cuidado de los niños y los ancianos. Pero la familia era lo primero, y su estructura dependía de la fábrica.

Antes del auge siderúrgico de la posguerra, los hombres ganaban menos, más mujeres se habían incorporado al mercado laboral y las familias vivían en estructuras intergeneracionales. A medida que los hombres empezaron a ganar más, las familias se fragmentaron en casas individuales rodeadas de cercas blancas, y las mujeres volvieron al hogar. Winant recoge las voces de los niños que crecieron en esa época. Recuerdan hablar en susurros, andar de puntillas alrededor de sus padres mientras descansaban y mantener las discusiones fuera de la vista de sus atentos abuelos. El mundo silencioso de mujeres y niños cobró más fuerza cuando el lento murmullo y los silbatos de advertencia de la fábrica cesaron. Cuando una gran huelga paralizó la producción y los salarios durante meses en 1959, los antiguos patrones comunitarios y económicos de antes de la guerra volvieron brevemente. Las mujeres se dedicaban a remendar ropa y compartían las conservas que habían guardado de épocas de abundancia. Su frugalidad y solidaridad permitieron a los hombres luchar por mejores salarios y, sobre todo, mejores prestaciones. Los obreros consiguieron salarios pagados por la industria siderúrgica, pero las prestaciones eran financiadas en parte por un Estado deseoso de mantener la industria en funcionamiento.

En otras palabras, la familia fordista no solo surgió gracias a las fábricas y el salario familiar, sino también a la seguridad social que el Estado brindaba a los trabajadores en tiempos de adversidad. Un cierto grado de protección contra la enfermedad y el desempleo, al menos a corto plazo, impulsó a las mujeres a dedicarse al hogar. No necesitaban trabajar en épocas de bonanza y contaban con un colchón económico para las épocas de crisis. Pero en casa no estaban ociosas; en las familias blancas de clase trabajadora de la posguerra, las mujeres asumieron una proporción cada vez mayor del trabajo de cuidados, y los estándares de las tareas domésticas aumentaron con la llegada de las lavadoras y las aspiradoras. Los roles de género se volvieron aún más rígidos. Mientras tanto, las familias se volvieron menos permeables, recurriendo primero al Estado en tiempos de dificultades antes que a los parientes.

Winant revela una doble ironía. Gracias a las normas sociales que promovía —y a las mujeres abnegadas y cariñosas en las que se apoyaba— este tipo de familia, marcadamente individualista, estaba preparada para resistir el eventual repliegue del Estado que había posibilitado su creación. Cuando el Estado se retiró, las mujeres estaban listas para tomar el relevo. En otras palabras, el grado de socialdemocracia alcanzado en la posguerra, especialmente para las familias blancas, allanó el camino para la posterior reducción del Estado y su giro hacia la austeridad. En principio, la acción colectiva de los trabajadores sindicalizados —posibilitada por la solidaridad no remunerada de las mujeres— podría haber logrado mejoras duraderas en los salarios y las prestaciones sociales. En cambio, estas medidas profundizaron la dependencia de las familias entre sí y de las mujeres respecto a sus maridos, dejándolas más aisladas y con menor capacidad de organización colectiva.

Y entonces las fábricas comenzaron a cerrar. Las crisis económicas de la década de 1970 exigieron soluciones radicales, y los economistas neoliberales, que habían estado a la espera con su gran idea desde la década de 1940, fueron invitados a experimentar. Los sindicatos fueron atacados. Los servicios estatales —el tipo de servicios que el programa «Salario por Trabajo Doméstico» imaginaba que podrían expandirse hacia una utopía feminista— sufrieron recortes. Reagan recortó los presupuestos de asistencia social en unos 20 000 millones de dólares entre 1981 y 1982, lo que incluyó la reducción del valor de los cupones de alimentos, la eliminación de las comidas escolares gratuitas para más de un millón de niños, la reducción del valor del programa AFDC y la autorización a los estados para vincular sus beneficios a programas de trabajo obligatorio. Estos cambios se formalizaron bajo el mandato de Clinton, quien en 1996 cambió el nombre de AFDC a Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), estableciendo el requisito de buscar trabajo o trabajar, y la duración limitada de la ayuda.

Pero a lo largo de esta era de recortes neoliberales, Medicaid se mantuvo, y sus beneficios, obtenidos en parte mediante contratos negociados por los sindicatos, ahora sustentan a una clase trabajadora que envejece. A medida que la salud de los trabajadores se deterioraba y las generaciones más jóvenes emigraban en busca de nuevos empleos, los cuidados que necesitaban los extrabajadores, con sus corazones debilitados y arterias endurecidas, superaban lo que sus esposas e hijas podían brindarles en casa; y, en cualquier caso, estas mujeres también trabajaban fuera de casa tras el desplome del salario del principal sostén económico.

El resultado es que la atención sanitaria y social constituye ahora el mayor sector de empleo en Estados Unidos, representando uno de cada siete puestos de trabajo a nivel nacional. En antiguas ciudades industriales —Detroit, Cleveland, Milwaukee, Baltimore, Filadelfia— la proporción en 2017 era de uno de cada cinco. A nivel nacional, las mujeres representan aproximadamente el 80 % de los trabajadores de este sector. Y aunque la atención es remunerada, los salarios son bajos. Los grandes hospitales mantienen bajos los costos contratando a través de agencias y pagando por resultados en lugar de por horas. En 2013, el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh afirmó no tener empleados. Cinco años después, el personal administrativo comenzó a cobrar por palabras mecanografiadas en lugar de por tiempo dedicado. Otros trabajadores trasladan a los pacientes a las camas, lavan sábanas y limpian sangre y lágrimas.

Estas empleadas son las antiguas amas de casa e hijas de la América del Óxido. El espíritu del trabajo por amor se exportó directamente del hogar a la residencia de ancianos. Las esposas de los obreros de las fábricas de Pittsburgh en la década de 1980 recordaban que el trabajo en el hospital les resultaba natural: sus madres les habían enseñado a trabajar («lavábamos la ropa a mano») y a amar («me gusta ayudar a la gente»). En Halifax, Inglaterra, en 1985, una lavandera de un hospital optó por imaginar que los cuellos de las camisas que almidonaba y las sábanas que blanqueaba pertenecían a su marido. ¿De qué otra forma se podía dar sentido a la intimidad y la suciedad de un trabajo tan mal pagado? Prescod argumentó que las mujeres casadas eran obligadas a amar a sus maridos; de forma similar, los trabajadores con bajos salarios son obligados a cuidar de los demás.

Tras el cierre de las fábricas, el cuidado de los extrabajadores volvió a convertir a las mujeres en las víctimas del capitalismo industrial: no lavando la grasa de los monos de trabajo, sino limpiando el esputo de los rostros de los antiguos siderúrgicos con neumoconiosis, una enfermedad pulmonar causada por el polvo metálico. Y al hacerlo, la propia atención médica se convirtió en un negocio. Medicaid ofrecía largas y cómodas estancias hospitalarias y atención de enfermería las 24 horas para los obreros. En 1983, Medicaid se reformó, supuestamente para reducir el gasto federal. De hecho, la reforma impulsó aún más la intervención: en lugar de que el tratamiento y la atención se reembolsaran al costo (más un porcentaje de ganancia), a los diagnósticos se les asignaron precios fijos, lo que incentivaba la intervención drástica y el alta prematura.

Justo cuando el Estado comenzaba a desmantelarse, los grandes hospitales quirúrgicos se convirtieron en sus principales beneficiarios, atendiendo a una población antigua industrial, envejecida pero bien asegurada. El estado de bienestar del New Deal proponía que el Estado financiara la atención médica. El movimiento por el salario para el trabajo doméstico defendía que estos pagos debían destinarse a las mujeres. El neoliberalismo garantizó que fueran las empresas privadas —y no las trabajadoras— quienes los cobraran.

Por supuesto, el cuidado fue una fuente de lucro mucho antes de la sanidad privada y los megahospitales. En su provocador e iluminador nuevo libro, *El cuidado: la fase más elevada del capitalismo* , Premilla Nadasen rastrea los orígenes del trabajo de cuidados hasta la esclavitud en las plantaciones. En este sistema, el beneficio no provenía únicamente de la venta del algodón cosechado por las personas esclavizadas: el parto y la curación de las heridas sufridas por el trabajo también desempeñaban un papel fundamental. Es aquí donde Nadasen rechaza el marco marxista de feministas como James y Dalla Costa. El cuidado nunca se limitó a la asistencia a los trabajadores; era una actividad en sí misma.

Los trabajadores que preparan gratuitamente los almuerzos de sus hijos y luego salen a cuidar a ancianos frágiles a cambio de un salario pueden exigir una remuneración más justa por su trabajo asalariado.

Nadasen extrae una lección general: el trabajo de cuidados, argumenta, siempre ha sido tanto la provisión de capital como la creación del capital mismo. Para ella, el concepto de “reproducción social” —la idea de que el cuidado es una condición previa para obtener ganancias— resulta menos eficaz que el “capitalismo racial” para explicar la economía contemporánea del cuidado. Durante la esclavitud en Estados Unidos, en los imperios y en la era de la segregación y la socialdemocracia, las poblaciones de las que dependían las ganancias —las personas negras y morenas— nunca tuvieron acceso a servicios confiables de salud, cuidado de ancianos ni cuidado infantil. De hecho, la precariedad en el acceso al cuidado las hizo explotables, las dejó a merced del mercado y las obligó a aceptar trabajos que apenas les permitían alimentar a sus hijos. Estas condiciones, por supuesto, también se aplicaban a los miembros blancos más pobres de la sociedad estadounidense, en particular a las mujeres. Nadasen no niega esto, pero argumenta que el trato dado a las personas esclavizadas, a los trabajadores migrantes y a las minorías revela algo sobre el capitalismo y el cuidado en general: que el cuidado es una mercancía que se extrae con fines de lucro de las personas más precarias de la sociedad.

La precariedad de la clase cuidadora fue orquestada deliberadamente, según Nadasen. Para que el cuidado sea rentable, su costo debe ser inferior al de su prestación. Bajo la esclavitud, en los imperios, esto se lograba por la fuerza; tras la caída de los imperios, se extraía mediante lo que la socióloga Arlie Hochschild denomina “cadenas globales de cuidados”, en las que mujeres inmigrantes, impulsadas por las profundas y arraigadas desigualdades económicas globales, dejan a sus hijos al cuidado de familiares para cuidar de las familias de otras personas en el Norte Global. La rentabilidad del cuidado en Estados Unidos generó un déficit de cuidados en otras partes del mundo. La abundancia de cuidados para los ricos dejó a los pobres sin ellos. Hoy, argumenta Nadasen, las trabajadoras domésticas viven en condiciones similares a la esclavitud de sus ancestros. El lema del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Nueva York, fundado en 1989 por una coalición de mujeres negras e inmigrantes, era, y sigue siendo, “¡Que se acabe la esclavitud!”.

Las economías familiares del cuidado que esto genera en el Norte Global son desorganizadas y fragmentadas. Las trabajadoras domésticas son empleadas tanto por familias como por las grandes empresas de la industria neoliberal del cuidado; las ganancias se distribuyen. Nadasen argumenta que cada centavo que se pierde entre lo que se le paga a una niñera, una limpiadora, una empleada de comida rápida o una cuidadora de ancianos, y lo que recibe su empleador por el tiempo que habrían dedicado a la tarea familiar subcontratada, se extrae injustamente. La esclavitud, el colonialismo y nuestra economía del cuidado contemporánea se basan en lo mismo: un grupo de personas de quienes se puede obtener cuidado, con poco o nada a cambio. Esto sigue funcionando en Estados Unidos gracias a los trabajadores migrantes y a una clase baja sin seguro médico, un precariado, que atiende a pacientes en hospitales a los que nunca podrían acceder o cuida a niños en guarderías a las que sus propios hijos no podrían asistir.

Pero algo ha cambiado. Nuestra economía del cuidado contemporánea puede ser la última expresión del capitalismo racial, pero no reproduce directamente las prácticas de la esclavitud. Si bien la esclavitud obtenía ganancias de los cuerpos humanos, orientaba la reproducción social hacia su creación: los bebés sanos se convertían en trabajadores fuertes. Desde la perspectiva feminista liberal, el valor del cuidado reside en el trabajo que libera a otras mujeres para realizar. La formulación, a menudo repetida, de las campañas a favor del cuidado infantil financiado por el Estado es que más cuidado infantil significa más mujeres trabajando, lo que se traduce en más dinero en la economía y, por ende, en un mayor PIB: una situación beneficiosa para todos. Tanto Nadasen como Winant señalan un cambio mucho más fundamental en los últimos cincuenta años. No es la productividad de los cuerpos, sino su deterioro y declive —el envejecimiento de la última generación de trabajadores industriales— lo que se ha convertido en una nueva fuente de ganancias. Desde 1965, los hospitales con fines de lucro se han beneficiado del Estado, recibiendo un porcentaje adicional por cada paciente atendido, a modo de ganancia. Aunque las matemáticas y los mecanismos de pago cambiaron en 1983, las ganancias del cuidado financiado por el Estado han seguido creciendo. En la década de 1980, cuando las puertas de las acerías comenzaron a cerrarse, escribe Winant, el emblemático Hospital Universitario Presbiteriano de Pittsburgh abrió una nueva ala multimillonaria, generando riqueza gracias a la enorme necesidad de los trabajadores siderúrgicos desempleados y de edad avanzada.

Este fenómeno —empresas privadas de cuidado infantil que se benefician de la asistencia social financiada con fondos federales— va mucho más allá de Medicaid. El sistema de acogimiento familiar en Estados Unidos no tiene un solo costo, sino varios. Los niños huérfanos con padres veteranos, con necesidades educativas especiales o con problemas de salud crónicos, reciben financiación estatal. Una vez que el niño ingresa al sistema de acogimiento familiar (los cuidadores, como todos los trabajadores del sector, reciben una remuneración ínfima), el dinero fluye a las arcas de los servicios de protección infantil subcontratados, pagados por los estados. Se extrae beneficio —la diferencia entre lo que el gobierno federal ha presupuestado para el cuidado del niño y el costo de dicho cuidado para el proveedor subcontratado— en todos los niveles. Esto crea incentivos perversos: los niños más necesitados no reciben apoyo para permanecer con sus familias, sino que son extraídos por un sistema que entiende el cuidado como una fuente de ganancias. Los niños negros tienen el doble de probabilidades que los niños blancos de terminar en el sistema de acogimiento familiar; siempre ha sido evidente qué familias pueden ser destruidas al servicio del capital. Poco importa que los niños en hogares de acogida tengan menos probabilidades de graduarse de la escuela secundaria y más probabilidades de ser encarcelados, desempleados o de vivir en una situación económica precaria en su vida adulta. La futura ciudadanía de estos niños se sacrifica en aras del beneficio inmediato.

Esto es lo que Nadasen denomina el “estado supremo del capitalismo”: al mercantilizar la atención médica, hemos encontrado la manera de extraer riqueza incluso de quienes no la generan. Pero el Estado no siempre pagará. Los cuerpos exhaustos y bien asegurados de los antiguos trabajadores de fábricas no estarán con nosotros para siempre. Por lo tanto, existe otro ingenioso truco: la deuda. Alrededor del 40% de los estadounidenses tiene deudas médicas; esta es la principal fuente de cobro de deudas. El sector financiero compra esta deuda —tanto a instituciones como a particulares— y cobra intereses. La atención médica cuesta más a los pobres: en 2022, los hogares con Medicare destinaban un promedio del 13,6% de su gasto anual a gastos relacionados con la salud, mientras que las familias con otros tipos de seguro destinaban un promedio del 6,5%. Pero si no se pueden mantener los pagos al día y la deuda se acumula, se pagará mucho más. Las órdenes de arresto por no comparecer ante el tribunal por deudas médicas menores están en aumento; la deuda por atención médica —al igual que la necesidad constante de cuidar a los seres queridos— obliga a las personas a aceptar trabajos mal remunerados. Winant escribe que “el desempleo, el endeudamiento y la precariedad… se han convertido en la experiencia humana fundamental del capitalismo durante las últimas décadas”. Es la amenaza inminente del trabajo de cero horas por un coste de vida que nunca podrás pagar.

El movimiento «Salario por Trabajo Doméstico» comenzó a fragmentarse en 1978, cuando James y Dalla Costa se separaron. James deseaba un frente unido, disciplinado y coherente; Dalla Costa quería que otros movimientos radicales tomaran lo que necesitaran de él, utilizando su mensaje para impulsar sus propias luchas. James consideraba a Dalla Costa indisciplinado, mientras que Dalla Costa encontraba a James autoritario. La diferencia de edad de trece años entre ellos pareció ampliarse con el tiempo.

Lo que ninguno de los dos amigos anticipó fue cómo el capitalismo y el Estado podrían adaptarse a las nuevas circunstancias sin dar paso a la revolución o la socialdemocracia. Sin embargo, en lugar de que la teoría del salario por el trabajo doméstico haya caído en desuso, su premisa fundamental —que la ausencia de cuidados derribará el capitalismo— se ha infiltrado en el discurso de las feministas liberales sobre la «crisis de los cuidados» tras la COVID-19. Si cierran suficientes guarderías y hospitales comunitarios, si los trabajadores no pueden acceder a los cuidados que les permiten presentarse a trabajar y generar beneficios para otros, si colapsan los mecanismos más fundamentales de la reproducción social, ¿acaso no intervendrán el Estado, o las empresas, para mantener la economía en marcha?

En la era de la supuesta IA que ahorra mano de obra, cuando los trabajadores parecen cada vez más prescindibles para jefes e inversores, la perspectiva se vislumbra más lejana que nunca. En cuanto al Estado, la visión de uno que funcione para el pueblo resulta especialmente difícil de imaginar. La administración Trump ha desmantelado los vestigios de una infraestructura de atención más integral, que Biden impulsó brevemente durante la pandemia. Programas emblemáticos como Medicaid y Head Start, así como formas fragmentadas de asistencia que permiten una vida digna a los estadounidenses más pobres (pagos de nutrición suplementaria, apoyo a familias de acogida y sus hijos), han sido recortados en menos de un año. Y ahora se vislumbra otra posibilidad: los pobres, los desatendidos, seguirán buscando maneras de sobrevivir, mientras que el beneficio que se extrae de ellos —no solo de la atención que brindan, sino también de su propia necesidad de ella— crece sin cesar.

¿Dónde podemos encontrar esperanza? Callaci, Winant y Nadasen coinciden en un punto: las personas que trabajan en el sector de los cuidados deben revocar su trabajo donde sea posible para reivindicar su dignidad como trabajadoras. El auge de la economía del cuidado fortalece su posición: el cuidado ya no solo es esencial, aunque de forma discreta, para el capitalismo —camisas planchadas, almuerzos preparados, nacimientos y crianza de nuevos trabajadores— sino que también constituye un ámbito de beneficio en sí mismo. Además, si bien la persona que trabaja en el sector de los cuidados hoy en día puede tener una doble carga —el cuidado dentro y fuera del hogar—, esto significa que, a diferencia de sus antecesoras amas de casa, no está aislada. En el ámbito laboral, existe la posibilidad de organizarse y negociar colectivamente.

Así pues, el próximo turno bien podría ir seguido de otra huelga. Los trabajadores que preparan gratuitamente los almuerzos de sus hijos y luego salen a cuidar a ancianos a cambio de un salario pueden exigir una remuneración más justa por la parte de su trabajo que ya se cobra. Este tipo de huelga colectiva de cuidados —a diferencia de las previstas por el programa Salarios por el Trabajo Doméstico— constituiría una crisis colectiva. En lugar de la vergüenza privada de la ropa sucia, el dolor privado de los niños que entran en el sistema de acogida, una huelga de cuidados de quienes ya reciben un salario forzaría un cambio a nivel institucional, estatal y económico.

El movimiento Salarios por Trabajo Doméstico acertó al vislumbrar una vía hacia la liberación a través de la valoración del trabajo de cuidados. Sin embargo, al iniciar esa lucha fuera del hogar —con una remuneración justa por el trabajo de cuidados en lugar de salarios por el trabajo doméstico— podríamos empezar a elevar el valor del trabajo de cuidados en general. Cuando la atención subcontratada se encarezca, el cuidado a domicilio podría finalmente ser reconocido como el trabajo esencial que es y distribuirse de manera más equitativa. Para llegar a la guardería y el comedor comunitarios, debemos empezar por la línea de piquete.

Emily Baughan es profesora titular en la Universidad de Sheffield y autora de *Saving the Children: Humanitarianism, Internationalism, and Empire *. Sus escritos también han aparecido en *Tribune*, *Jacobin* y el *Times Literary Supplement*.

Deja un comentario